おそらく、石川のこのような「気」の経験の対蹠点に、志賀直哉の「気分」の経験がある。

「気分」の経験とは、次のようなものだ。

濕氣の烈しい、うつたうしい氣候から來る不機嫌には私は中々打ち克てなかつた。そして其不機嫌は多くの場合他人に對する不快と一緖になつて私を苦しめるのが常であつた。私は其頃祖母に對して何となく不快でならなかつた。私に對して或警戒でもしてゐるやうなのも私の氣分を苛々させた。私は其時の氣分で二日も三日も此方からは一切口をきかない事などもあつた。(「大津順吉」)

順吉は漠然とした不快の「気分」にひたされている。天候にいらだっているのか、祖母にいらだっているのか、当の順吉自身釈然としない。むしろ不快なのは天候、祖母といった特定の対象ではなく、そうした個々の対象すべてとのかかわりからなる彼の生活自体であり、われわれの文脈でいえば、彼の心身に浸透する「気」そのものが不快一色に染められているのである。このように不明瞭でありながら、のがれようもなく人を閉じこめる経験を指して、柄谷行人は「自我も他者も欠いた「気分」が主体の世界」と呼び、山崎正和は「公的なものを喪つて陥つた感情の自然主義」と呼んでいる。

「感情の自然主義」という言葉は説明を要するだろう。山崎の説くところによれば、順吉は日露戦争後の虚脱感のもたらしたアイデンティティの危機に直面した最初の世代に属し、もはや近代国家の建設という切迫した国家目標によって自己の役割を自覚する途も、かつての江戸の文明において可能だったように、重層的な封建的規範によって自己を安定させる途も断たれていた。なるほど、近代国家という「公」的な理念はあったが、それはリァリティのない抽象的存在に遠のき、個人の感情生活からは切断されていた。

ところで、本来ならばここで国家の吸引力が弱まつたのであるから、知識人たちはこれを好機に、それぞれの「私」の世界に帰つて行けばよいはずであつた。だが実際には、弱まつたのは国家の煽情的な魔力だけであつて、それがすでに社会の中に敷いてしまつた軌道の方向は微動だにしたわけではなかつた。興奮は残らず醒めはてながら、現実の生活の場所としては、やはり明治国家が一元化した「公」の世界のなかに生きて行くほかはなかつた。「私」の世界へ帰らうにも、もはや彼らの身辺には「私」的であつてしかも「世界」でありうるやうな、多元的で安定した人間関係といふものは残されてゐなかつた。人間関係はすでにはつきりと二種類に分断され、抽象的に「公」的な世界か、さうでなければ、もはや「世界」とは呼べない「私」的な密着状態だけが残されてゐた。(『不機嫌の時代』)

このような「私」的密着状態、あるいは「感情の自然主義が支配するアモルフな共棲状態」に転落した彼らの眼前には、「感情」の働きの下にひろがるもう一つの「感情」の世界、もはや「感情」とは呼ぶことのできない「気分」の世界がひろがっていた。山崎氏は「感情」と「気分」の相違について、オットー・ボルノーの説を引いている。

本来の意味での感情は、つねに特定の対象に「志向的」に関連する。それらは「具体的感情」、「方向づけられた感情」である。あらゆる喜びは、なにかについての喜びであり、あらゆる希望は何かへの希望であり、また、あらゆる愛は何かに対する愛であり、あらゆる嫌悪は何かに対する嫌悪である等々。これに対して、気分は決して一定の対象を持たない。気分は人間存在全体の状態のようなものであり、また色調である。その状態や色調において、自我が一定の仕方で直接自我自身を知るのであるが、しかし、それらは決してて何かそれらの外にあるものを指示するようなことはしない。(『気分の本質』 藤縄千艸訳)

ボルノーはこのように「気分」の次元を「感情」の次元から区別した上で、「気分」を「高まった気分」と「沈んだ気分」に大別するが、山崎氏はこの分類を「感情を促進する気分」と「感情をはばむ気分」としてとらえなおし、大津順吉の陥った心理状態を後者に含めている。

なるほど、順吉の心身を侵食する「不機嫌」は、山崎氏の指摘通り、「感情をはばむもの」であり、このような「不機嫌」が意識の基調であっては、いかなる明確な感情の所有も、したがって自己把握も不可能にちがいない。その限りで、志賀的な「気分」の経験は「感情そのものの無力感」、「感情と自己のあひだに一枚のヴェールがかかったやうな疎遠感」を生むものだろう。

しかし、ボルノー流の Stimmung の分析を導きとした山崎氏の考察には、二つの点で大きな疑問がある。それはどちらもドイツ語の Stimmumg と日本語の「気分」の相違にかかわる。

第一は Stimmung と「気分」の傾斜の相違にかかわる。Stimmung は「気分」「調子」「印象」をあらわすが、快い調子、不快な調子の両方をふくみ、語義に特定の方向づけはない。しかし、「気分」の方はそうではない。Er ist in guter Stimmung. (彼は快調だ)といえば、いかにも快調そのものだが、「彼は気分がいい」の方は、病み上がりとはいわないまでも、快調でないわけではない程度のニュアンスで、快調そのものの状態からは微妙にずれるからだ。

これは語の来歴に照らせば、当然のことだろう。Stimmung は元来は音楽の用語で、モーツアルトの天上性からシューベルトの悲痛、マーラーの官能性まで、さまざまの調子があるが、そのすべての音域を指して Stimmung といわれるのである。それに対して、「気分」が意識されるのはどんな場合だろうか。本当に快適な時、万事がとどこおりなく運び、楽しくてならない時は、誰も「気分」など意識しはしない。「気分」がいいとか悪いとか意識すること自体、すで身体感覚が変調をきたしているのである。山崎氏は「気分」を「感情を促進させるもの」と「感情をはばむもの」とに大別したが、このような分類は Stimmung の考察としては妥当であっても、日本語の「気分」の分析としては難がある。志賀直哉的「気分」がどのようなものか、どこから由来するかを問う前に、志賀的経験がなぜ「気分」としてあらわれるのかが問われなければならない。

第二の問題点は Stimmung と「気分」の射程にかかわる。Stimmung は元々が音楽用語だということからも明らかなように、いわば心理の通奏低音であって、その射程は心理の領域にかぎられている。他方、「気分」の方は、「気」の分有、分け前ということであって、その射程は個人意識にとどまらず、「気」の外部的性格、遍在的性格につらなる広がりを有している。

ボイテンディクは、テレンバッハの『味と雰囲気』に寄せた序文の中で、次のように述べている。

気分( Stimmung )と雰囲気( Atomosphäre )がいかに類似の意味内容をそなえているかは、私見によるとシュトラッサーのつぎの言葉から明らかになる。「夕暮時の気分( Abendestimmung )、朝方の気分( Morgen Stimmung )、情趣溢れる風景( Stimmungs volle Landschaft )、宗教的気分、革命的気分、インフレ気分、パニック気分といった言いまわしがある。ここに示されているのは、ボルノーが述べるように、人間と世界との合一である。」しかし、まさにこのような例が、われわれに気分( Stimmung )と雰囲気( Atomosphare )の

違い を教えてくれる。つまり、後者は一つの非人格的 (非人称的)な現実であって、人間が呼吸したり食べてみたり(味わってみたり)せざるをえない ゆえに、それに関与するところの古代の自然( Physis )に似ている。(「雰囲気的なものという生きられる現実について」 宮本忠雄・上田宣子訳)

ボイテンディクにしたがうなら、日本語の「気分」は Stimmung にとどまらず、 Atomosphäre をも射程にふくむのである。

実際、木村敏やテレンバッハが指摘するように、「人間と世界からなる宇宙を包括する一つの実体」「人と人との関係がそこから生じてくるような根源的な基盤」は、東洋では「気」「アートマン」、西洋では「プネウマ」「アニマ」「アトモスフェール」と、いずれも「気息」「空気」をあらわす語によって示されてきた。Stimmung が心理の範囲にとどまる語であるのに対して、「気分」はこのような非人格的な領域を射程におさめているのである。志賀の「気分」を Stimmung と同一視するとは、日本語の「気分」がもつ太古的な性格を切り捨てる結果なりかねない。

山崎の考察は「気分」の露呈と制度の関係(われわれは後にこの問題に立ち返るはずである)へ注目するという視点を持つが、反面、志賀の「気分」の経験を、実存主義心理学の視界に切りつづめてしまう傾きが否めない。そして、実際、『暗夜行路』の結末で語られる有名な自然との合一感に陶然となるくだりは、氏の考察からはずされることになる。もっとも、時代精神の病理診断という氏の批評の性格からすれば、いっこうに差し支えないわけであるが。

『不機嫌の時代』に先だって書かれた「私小説の両義性」において、柄谷行人は「気分」の存在論的局面にまっすく切り込んでいる。柄谷によれば、志賀の世界は、自我も他者も欠いた、「気分」が主体の世界である。

最初に、私は志賀は他者を欠いているだけでなく、私を欠いているのだ、と述べた。たとえば、憎悪は他者意識である。志賀の「不快」には他者がいない。「不快」がつきのぼってくるのだ。志賀の快・不快の表出は、恣意的な判断ではなく、いつもどこからかやってくるものである。彼はあとからその理由を考えるかもしれないが、それは他者(対象)にも彼自身にも転嫁しえないものなのである。「不快」と感じたとき、事実、彼は「不快」の理由をなにも書いていない。そのかわり、「不快」という一語に、彼の全存在的な判断がこめられていたのだ。彼が一見自己絶対的でありながら、その内実において「無私」であったという逆説は、まさにここにある。(「私小説の両義性」)

柄谷は前コギト的領域、自己や他者、客観が構成される以前の領域に働く主体として「気分」を規定している。「気分」が主体であるとは、順吉の知覚も判断も行為も、すべて「気分」に強いられて出来するということを意味する。ここには真の意味で行動も葛藤もない。あるのは「不快」から「調和的な気分」への移行という、「気分」の自己運動だけである。「気分」はそのような「絶対性」をおびたものとして現前している。

このような領域の経験を形象化しようとするなら、叙述は必然的に不透明にならざるをえない。「気分」以外のものに目を転じたり、「気分」を「気分」外のものに解消したりすること自体、「気分」の直接性からはなれることであり、リァリティの喪失を意味するからだ。柄谷はこの自己完結的な「気分」の領域への徹底的な固執と「気分」外のものの拒絶に志賀の限界と可能性を認め、後に「日本近代文学の起源」では、近代国家の成立という認識論的付置の変動の裏面として志賀の経験を位置づけている。きわめて正確な指摘にちがいない。

しかし、われわれがここで問題にしたいのは、志賀的な「気分」の経験がおかれている構図である。先に、「気分」が意識されること自体、身体感覚が変調をきたしはじめている徴だと書いたが、志賀の「気分」の経験の場合、身体感覚の変調は環界との関係の変調と表裏の関係にあるからだ。たとえば、「和解」の「自分」は銀行で番を待たされながら、あきらかに特有の身がまえをおこなっている。

その日自分は起きぬけに食事もせず、一番で出かけた。橋場のはうの友だちに用があつて南千住で降りてそこに寄り、一時間ほどゐてから日本橋の三井銀行に行つた。十五分ぐらゐで済むつもりだつたが二時間たつてもらちがあかなかつた。番號を言ふのを、もうかもうかに引かされてゐる不愉快にはかなはなかつた。讀むものでも持つてゐればまだよかつた。しかしふだん呼吸してゐる空氣とはあまりに違つたさういふ空氣の中にただぢつとしてゐるうちに不安と不快で自分はいらいらして來た。どれも、これも赤の他人ばかりだ。自分だけが水に滴らされた油のやうな氣がした。(「和解」)

彼は自分のおかれた情況を、「空氣」の異常として感受している。「ふだん呼吸してゐる空氣とはあまりに違つたさういふ空氣」の中に閉じこめられ、その「空氣」に対して身がまえているのである。「空氣」にいらだつという身体感覚の鋭敏化の背後には自分からはなにも働きかけることが出来ないという孤立した構図、環界との相互的なかかわりの余地を失ってしまった受苦の構図がある。だから、この「空氣」からのがれるには、唐突に待合室を飛びだすしかないのである。

ここには「気分」の経験の受け身的な性格、あるいは受苦的な性格が端的にあらわれている。「各個人が宇宙的、遍在的な気を

」と木村敏は書いているが、外部的な「気」を分有するとは、必然的に、その「気」を介して、環界の影響を一方的にこうむることを意味する。それは、世界と主体の関係という構図で見るなら、インタラクティヴな循環が失われ、受動一方の関係を強いられるということである。「気分」を経験するとは、「気」の流動にさらされた身体、受苦的な身体を経験するということなのだ。それは「不機嫌」という「気分」に限らない。『暗夜行路』末尾の大山のくだりで記述される至福感においてもそうである。

彼は自分の精神も肉體も、今、此大きな自然の中に溶込んで行くのを感じた。その自然といふのは芥子粒程の小さい彼を無限の大きさで包んでゐる氣體のやうな眼に感ぜられないものであるが、その中で溶けて行く──それに還元される感じが言葉にも表現できない快さであつた。(『暗夜行路』)

この環界との融合感は謙作の能動的な活動の結果、持たらされたものではまったくない。逆である。謙作は登攀を断念し、明けゆく空の下でただうずくまっている。自己の「気分」と自然の「気」の合一という清洌な経験は、いかなる主体的身がまえも放下し、ひたすら自分の身体を受動的に環界にさらすという態勢において、はじめて到来したものなのである。

志賀的な「気分」の経験とは、徹頭徹尾、身体の受動性、受苦性の経験である。「気分」にかかわる「気」は、環界から身体への一方通行路であって、自己の表現経路として意識されることはない。山崎氏のいう「公」的規範の喪失も、この観点から把えなおすことができるはずである。しかし、いま、その問題に立ちいっている余裕はない。

意外なことに、あるいは当然なことに、石川の叙述はあれほど「気」系の語彙にとみながら、「気分」という語はほとんど見ることがない。ざっと調べただけなので、見落としがあるかもしれないが、わたしが採取できたのは次の一例だけである。

事がをはつたあとで、だらだら女とべたつくといふむだな時間は生活に無い。氣分といふものは潮の好まぬものである。(『荒魂』)

潮は『狂風記』の鶴巻大吉、『至福千年』の内記とならぶ権力意志の権化のような男であって、なるほど、このような野望家には「気分」という状態は似つかわしくないだろう。いや、彼らだけでなく、石川的人物はつねに能動的に環界にかかわり、つねに大騒動のまっただなかにいる。「気分」という漫然とした仕方で時間をすごすなど、考えられないことだ。

「気分」の経験とは、身体が環界の変調を一方的にこうむることだと書いたが、石川にあっては、環界の影響も「気分」とは異なった位相で受容される。たとえば、右に引いたくだりの直後に、潮は何かが侵入した「けはひ」を直覚している。

ライターの火をたよりにあるき出して行くと、ぱつとあかるくなつた。ほんのわづかの間の停電と知れた。しかし、そのわづかの間に、廊のたたずまひはがらりとスウィッチが切りかへられたやうであつた。さういつても、すでにさだまつた裝置が一瞬に變化するわけもない。見たところ元のままである。ただしづかな水面に小石が一つ落ちこんだやうに、遠くから陰陰とひびき寄せて來るものがあつて、その波紋が潮の身にせまつたとき、息づまる壓迫感がそこにのしかかつた。何だらう。それは廊の構造の中からどれかの物質が缺けおちたといふうのではなくて、なにか異質のものがしのびこんで來たといふけはひであつた。ひびき寄せる波紋のみなもとには、そいつがゐる。そいつは壁のどこかにひそんでゐるのかも知れない。さう。そいつとは動物性のものに違ひないことを、潮は動物の感覺をもつてさとつた。(『荒魂』)

ここには潮の意識の流れにかさなって、二重の運動が現前している。「ただしづかな水面に……」から「息づまる壓迫感がそこにのしかかつた」までは、侵入した何ものかから発せられた「けはひ」が潮の位置まで達する運動、すなわち環界から身体へという求心性の運動である。だが、つづく「何だらう」から「潮は動物の感覺をもつてさとつた」にいたるのは、潮の身体感覚が身体から環界へ向かって同心円状に拡大し、「ひびき寄せる波紋のみなもと」へおよんでいくという遠心性の運動である。「気分」としての環界の知覚が受動的一方の、まさに身体の受苦性にもとづいていたのにたいし、「けはひ」としての環界の直覚は、このような皮膚の限界をこえて広がっていく身体感覚の拡張、身体の能動性にもとづいているのである。何かの「けはひ」を察知するとは、その何かを可能的な行動の射程に包含することを意味する。「気分」の身がまえが防御一辺倒であったのにたいし、「けはひ」をうかがう身がまえは、いつでも反撃へ移行する可能性を含んでいる。

しかし、このような察知された「けはひ」は、つねに何ものかの「けはひ」である。「気分」としてあらわれた「気」は何ものに属するとも判然としなかったが(だから「気分」なのである)、「けはひ」として現じた「気」は、それを発出する主体(他者)が必ず想定されるはずだ。では、このことは、「けはひ」の経験が、「気分」の前コギト的領野を脱し、三人称的領野で成立するということだろうか。

ここで参考になるのは、「前客観的視界

」というメルロ=ポンティの概念である。メルロ=ポンティは機械論的心理学・生理学の、個々の刺激が感官に作用して知覚が成立し、主体の行動をうながすという前提を斥けて、次のように書いている。

或る動物が

実存する 、その動物が一つの世界をもつ 、あるいは彼が一つの世界にぞく している、と言うとき、それは何もその動物が世界についての客観的な知覚または意識をもっているなぞということを意味するものではない。(略)状況が動物に提供するところは、ただ実践的な意味だけであり、状況が促すものは、ただ動物の身体的な認知作用だけである。(略)状況の包括的な現前こそが、部分的な諸刺激に一つの意味を付与しているのであり、それらの諸刺激をわれわれにたいして何ものかであらしめ、価値あるものたらしめ、あるいは存在せしめているのである。反射は客観的な諸刺激から帰結したものではなく、逆にそれらの諸刺激の方へとふり向き、それらの諸刺激にたいして、それらが一つ一つとしては、また物的要因としてはもたなかったような意味を、それらがただ状況としてのみもつことができるような意味を付与するのである。(略)状況の意味にまで己を開いてるかぎりでの反射と、まだはじめには認識対象を措定しないでわれわれの全体的存在の指向性にとどまっているかぎりでの知覚とは、一つの前客観的視界 の様相であって、この視界こそ、世界内存在と呼んでいるところのものである。(『知覚の現象学』 竹内芳郎・小木貞孝訳)

メルロ=ポンティは、さらに、他者や諸対象が客体化される以前の領域を「一種の内的隔膜

」と呼び、他者や諸対象それ自体よりも、われわれの持つ知覚世界を決定していると述べている。

自己と他者、諸対象がばらばらなものとして区別された客観的世界の基底には、環界が身体の身がまえを呼びおこし、身体の身がまえが環界を一つの生きられた状況として照らしだすという、このような相互規定の過程がはたらいているのである。石川の「けはひ」「けしき」が交響する風景は、「気」を媒介にした受動性・能動性のたえまない相互性という生成の相においてとらえられるかぎりで、メルロ=ポンティ的な「前客観的視界」を照準しているといって差し支えない。身体論の水準でいうなら、「けはひ」「けしき」として現象する石川的な「気」は、特定の感官に働きかける刺激ではなく、むしろそうした部分的諸刺激を包括する全体的共通感覚

」の対象と呼んでもいいだろう。右の引用で、潮はどこかがおかしいと異変を特定することができないにもかかわらず、全体的状況の変調として「けはひ」を直覚しているのは、そのゆえである。そして、いうまでもなく、こうした状況としての「気」は、一つの実体としてあらわれるとはいえ、身体の能動的な身がまえ(可能的な行動)に反照され、意味づけられているのである。

それが最も如実にあらわれているのは、自然との合一を歌いあげたくだりである。幻の鳥、金鶏をもとめて山深くわけいった呂生は、謙作がただひたすら山腹にうずくまったのとは対照的に、持てる力のすべてをふりしぼって自然にたちむかい、闊然貫通の境地に達している。

たちまち世界が闊然とひらけた。すでにして、祕密の林のまんなかである。まづ息のとまるまでに、名狀すべからざる芳香が鼻を打つた。香氣はいかなる美酒にもまさつて、骨髓にしみとほつて、うつとり醉つたやうであつた。花の香。あたりを見わたすと、花はいちめんに咲きみだれてゐる。(畧)竹の花に相違なかつた。またその竹といふのが、これはいかなる竹だらう。幹はあくまで太く、たくましく、みごとな琅玕の塔を成して、これを打てば內より刎ねかへす力あふれて、樂の音は泉のやうにながれ、四隣ことごとく鳴りひびいた。枝も葉も寶玉をあざむき、莊嚴は形容を絕して竹林方十里、このところはまさに竹の宮殿であつた。このとき、竹林の靈氣はかへつて呂生の身に徹して、不思議にも神力おのづから發して、すなはち腰にさした斧をとつて立ちむかふ。自然の力かくのごとしとあれば、人間の力もまたかくのごとし。斧は竹を拔ち、拔つこと數本、花は散り、幹はたふれ、斧もまた折れた。呂生は最後の力をふりしぼつて、たふれた竹をあつめ、これを祕密の林の外にはこび出した。(「金鶏」)

呂生はあやういほど無防備に「身」を竹林にさらしている。香気は皮膚につきいり、体内深く、骨髄まで浸透する。呂生は酔う。酔うことによって我をわすれ、我をわすれることによって「靈氣」の不思議をうける。どうしたら「靈氣」の不思議をうけられるというのだろうか? それには、虚心な活動に「身」をゆだねきればよい。斧をふるっているのはすでに呂生ではなく、斧にあらがうのもすでに竹ではない。それにしても、「靈氣」が「身に徹する」という体感の瑞々しさは魅力的である。なぜ、こんな表現が可能なのか?

呂生の実現する竹林との交感は、謙作が大山で味わった主客未分の境とは、似て非なるものだ。志賀的な「自分」は環界の影響を一方的に引き受けるだけの存在であり、世界と相互的で安定した関係をむすぶことができず、累積した不満は発作的な行為の激発によって欝散するしか方途がなかった。志賀的な「自分」に唯一可能な、世界との和解の形式は、自他の区別が溶解してしまうこと、「気分」が「気」の中に解消していくことだけであった。志賀にあっては、「自分」があるということそれ自体が、世界との異和なのであって、この溝を埋めようともがけばもがくほど、自他の対立はいよいよ深まるばかりであった。不快の解決がまったく他動的に、いわば恩寵のようにもたらされなければならない必然性はここにある。

ところが、石川の場合、虚心になったからといって、呂生の存在は「竹林」に呑みこまれてしまうわけでもなければ、「靈氣」の中に溶解してしてしまうわけでもない。逆である。「竹林」の魅惑が切実であればあるほど、「靈氣」が体内に浸透すればするほど、「身」の現存はいよいよあざやかに感得され、「竹林」もまた、「身」の照明をうけ、不思議の美をかがやかす。呂生の斧が躍るとき、「竹林」は「竹林」以上のものとなるのだ。まさしく、「自然の力かくのごとしとあれば、人間の力もまたかくのごとし」、この対句くずしの弾んだ文は、「身」と環界の交響を伝えてあやまたないが、活動において宇宙に連累していきながら、あくまで活動の一方の極として、能動性を保持しつづける「身」がここには確かに躍動しているのである。

しかし、「気」系の語彙は、石川にあって、なぜ実名詞なのだろうか?

日常の語法と経験では形式名詞の水準に埋没している「気」に照準をあわせることによって、石川が他者・諸対象・世界にの身体的な認知、いわばエロス的なコミュニケーションの領域を照明していることはすでに見た。「けはひ」「けしき」等に導かれた石川の叙述は、「気分」に主導権をゆだねた志賀の文体と同様、日常性の根柢によこたわる前コギト的、前客観的経験を形象化しているのである。石川は志賀と正反対の方向から、沈黙のままに放置されているこの領野に光をあてたのだ。

しかし、こういっただけでは、まだ事の反面でしかない。「気」系の語彙によって何が可能になったかはあきらかになっても、なぜ「気」系の語彙が叙述を支配するようになったかという問題にはまだ手がつけられていないからだ。石川が書きしるす「けはひ」「けしき」という語は、作家の意図のあらわれというよりは、作家の意識の基盤を形成しているからだ。つまり、目的でなく、必然性が問われなくてはならない。

志賀の場合もまた、「気分」という語は必然的なものとしてあらわれている。志賀は人間関係に瀰漫する「気」を、「気分」「気持」「不快」「不安」「不機嫌」等々と主題化しているが、これもまた、主体的な表現意図の産物ではなく、意識の地平にほかならないからだ。

そのころの私は

いつか 自身の不愉快な氣分に中毒してしまつてゐた。私はソーファに腰かけたまま、不愉快な凝結體にでもなつたやうな氣持ちがしてゐた。(「大津順吉」)自分の調和的な氣分は父との關係にも少しづづ働きかけて行つた。然し或時、例へば妻と一緖に上京して電話で祖母を見舞ふと、丁度父が留守だから直ぐ來て吳れと母が云ふ。自分達は電車で直ぐ麻布へ向ふ。そして門を入らうとすると其所に立つて待つてゐた隆子が駈けよつて來て、小聲で「お父さんがお歸りになつたのよ」と云ふ。自分達は門を入つただけで誰にも逢はず、直ぐ引つ返して來る。かう云ふ場合、流石に自分の調和的な氣持ちも一時調子が變る。然し又或る時、人の口から、父が自分の妹達などの事でジリ々々と苛立つて氣六ケしい事を云ふ噂などを聽くと、父のさういふ氣分の根が猶且つ自分との不快にある事を考へずにゐられない點で、そうして今の自分が自分だけで調和的な氣分になりかけてゐるのにといふ氣のする點で、段々年寄つて行く父の不幸な其氣分に心から同情を持つこともあつた。(「和解」)

「私」が自身の「不機嫌な氣分」や父の「不幸な其氣分」を意識するのは、家族との「気」の交流がさまたげられているからである。一体感の挫折、家族との原本的な一体性からの疎隔が、「私」に「気」を異和なもの、「気分」として意識させ、孤立感に追いこみ、ついには「不愉快な凝結體にでもなつたやうな氣持ち」へと追いつめるのだ。「私」はとどこおりのない「気」の交流、「心からの同情」、母子関係に根ざす「甘え」の境位に立ちもどるろうとしているのであり、家族に対していらだつのも、一体感を願っているからこそである。つまり、志賀にあっては、「気分」を意識することそれ自体が自然過程からの乖離であって、逆にいえば、人物が「気」の原本的な一体性の中にくるみこまれ、エロス的なコミュニケーションがとどこおりなくもたれている場合は、「気」は「気分」「気持」として表面化することはないのだ。志賀の「気分」に支配された小説は、「気」の異和の所産であり、母子の対象関係に代表される原本的な一体性を回復しようという衝迫が言葉を突き動かしていたのだといっていい。

石川の場合、このような議論は成立しない。石川の叙述にあっては、「気」の流通は停滞するどころか、迅速すぎるくらいすみやかにおこなわれているからだ。これでは、異和も停滞も生ずる余地はないだろう。では、なぜ、「気」は「けはひ」「けしき」として、ことさら実名詞化されなければならないのか?

結論をいうなら、石川的人物は「気」の原本的な一体性から、そもそものはじめから切断されているのである。逆説的に聞こえるかもしれないが、石川の小説においては、人物と人物、人物と人物、人物と環界の間に「気」がかよいあい、エロス的なコミュニケーションがおこなわれるということ自体が自明ならざること、ことさらに主題化しなければならないことなのである。

「気」の原本的な一体性とは、母子の対象関係に基礎をおく、「甘え」の関係にほかならない。日本的な文化、特に人間関係のあらゆる局面に瀰漫する「甘え」が、母子関係の延長上にあることは、すでに多くの論者の指摘するところだが、「けはひ」で察しあう日常的なエロス的コミュニケーションとは、母親と赤ん坊の言語以前のつながりの発展形なのである。右にその一端を見た「和解」のこじれた父子関係や、「大津順吉」における祖母とのなれあいも、本質は母子関係であって、切っても切れない「気」のつながり、山崎氏の「アモルフな「私」的密着状態」が生ずるのも、互いに母子の関係を暗黙のうちに期待しているからにほかならない。

石川の小説は日本的対象関係を根本的に特徴づけるこの母子関係──「甘え」の関係──から切れているのである。これは単に「男性的な作風」で片づけられる問題ではない。「男性的」と形容される小説ほど、肉親の情愛に依存しており、往々それを濃厚にたたえているからである。

石川の一種抽象的な叙述空間には、肉親の情愛のまぎれこむ余地はない。石川的人物は例外なく家族関係から切断された孤絶した生活者であり、しばしば捨て子、身なし子、貰い子であって、『荒魂』の佐太にいたっては、「佐太がうまれたときはすなはち殺されたときであつた」と語りだされる。佐太は間引きされた赤ん坊なのである。

石川のかなりの分量になる小説群の中で、ただ一ヶ所、親子の情愛が描かれている部分がある。それを引こう。寄宿先に訪ねてきた父親に、金吾はこうあびせかける。

「何だつて、やつて來たんです。ほつておいて下さい。ぼくにかまはないで下さい。」もうその場にゐたたまれないていで、足をはやめて歩き出した息子の背中に、うろたへた父親は追ひすがつて、「おい、金坊、どうしたんだよ。え、何をおこつてるんだよ……」と七八間引きずられて來たところで、「いいよ、わかつたよ。何も仕事の邪魔をしに來たわけぢゃないんだ。おまへがちゃんとしてゐるところを見れば、それでいいんだから……いいよ、おれはもう歸るよ、歸るよ。」さういひながら、ふところを探つて取り出した小さい包みを、さげてゐた曲物といつしよに息子に手に押しつけて、「これを持つてつてくれ、これを……ぢや、いいかい。おれは歸るよ。」(『白描』)

父親が帰りしなに金吾の手に押しつけていった曲物は汁のしみだした佃煮で、包みの方には五銭十銭といった小銭のつまった財布が入っている。ただ一ヶ所とはいえ、このようなくだりのあることに、われわれはある種の感慨を持たざるをえない。だが、この情景を目撃した敬子を描いたくだりは、ふたたび、まぎれもない石川淳の叙述である。

……ばたんとしめた硝子窓の內部で、その音があまりに高くひびいたのに、敬子は自分でびつくりした。そんなに手荒く、いつたい何を遮斷したのか。ただ窓の下に、一人の少年と、ことばの端ではその肉親と察せられる老人を見ただけではないか。だが、わが身の上にしろ、他人のことにしろ、肉親の愛情がもつれあつた風態ほど、敬子をぞつとさせるものはなかつた。(『白描』)

生まれ落ちたばかりの佐太に打ちおろされた斧の一撃と、敬子が音高く閉め切った窓と──「甘え」の関係はこの二つの所作によって、石川の小説から完全にしめだされているのである。

日本的な日常場面における「気」のあり方は「甘え」の原理と不可分だが、「甘え」を切断した石川の小説では「気」はまったく別の原理、血縁のような心情的な原理ではなく、真の意味で普遍的な原理によって統轄されている。陰陽論の原理である。

われわれは先に、根元一気から陰陽二気がわかれ、五行を生じ、万物を化生するという「淮南子」の宇宙生成論を見たが、森羅万象を陰と陽とにわける陰陽論の原理は、「気」に内在する理法として、石川の叙述を深く方向づけている。たとえば、『狂風記』末尾の忍歯組と鶴巻軍団の戦いである。そもそもこの長大な小説は、現界と幽界、都市とゴミ捨て場、表の権力者と黒幕、正統な後継者と纂奪者、破滅型のどら息子と家に戻るどら息子、感じすぎの女と不感症の女というように、すべての水準にわたって二項対立の原理がつらぬかれており、いわば樹枝状に分岐して行く系統図を物語の背景にひそめているが、その対立が一挙に表舞台に引きだされるのが最後の戦いの場面である。すなわち、鶴巻側が太陽、陽気、陽根、熱、日光、天空であるなら、忍歯組(カーの安樹、ヒメ、二羽の蝶のさち子とマヤ)は月、陰気、女陰、冷、月光、地底であり、両者の戦いは陰と陽との相克なのである。

生ける銅棍の荒れくるふところ、殺氣を發してさからふものを打つ。ときに、カーはといへば、これもひるむけはひはなく、ふりしきる日光の矢のはげしさに、銀白の胴體は燒けきれるまでに映えて、驅けめぐる速さは影もとどめず、立ちはだかる銅棍にむかつて、上から攻め、下から拂ひ、雙方おとらぬ虛實のぶちあひは一進一退、霞をさそひ、虹を散らし、螺旋きらめく龍卷を吹きあげた。そのあひだにも太陽は猛つてぐんぐん昇る。逃げまどふ二羽の蝶はきりきり舞して、今はあるかなきか、かげろふのすがたの、つひに消えようとした瀨戶ぎはに、

「よわければこそ、いのちがある。死ねばこそ、生きかへる。太陽におびえるな。もぐりこめ、闇の中に。生きのびよ、喜劇のはうに。」

聲はどこからともなくきこえた。舞臺の床を這つて、下からひえびえと白いけむりがもれて出て、水のにじむやうに湧きひろがつたと見るまに、いきほひつのつて色さらに濃く、濛濛と立ちこめれば、あたりは太陽にさからつて灰色の影につつまれた。(『狂風記』)

このような荒唐無稽の大盤振るまいだけではない。陰陽論の原理は、次のような場面にも密かにつらぬかれている。

晉一は笙子を抱きあげてベッドにはこび、そのあたまを枕におちつかせたとき、いつしよに寢たかたちになつて、ついそのまま寢た。さういふ姿勢をとつたことは、はじめてであつた。やはらかい肉のふくらみの上に、透明なうすい板が張りつめたやうであつた。晉一はそれを肩から揉みほごして、手を乳房にあてた。氷がとけるやうに、笙子の目がうるんだ。(『白頭吟』)

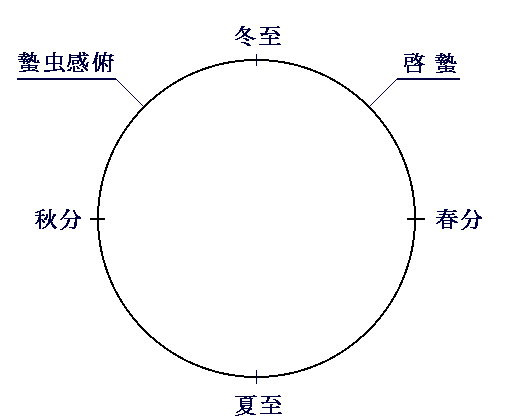

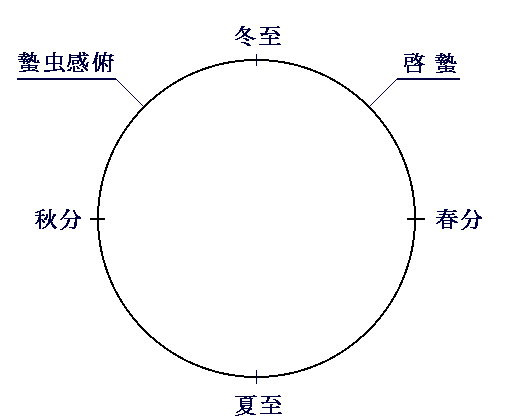

病に臥す笙子の姿態は貫之の「袖ひぢて……」の歌にも似た幻の水の変幻のうちに夢見られている。春情がきざすとき、身体を閉ざしていた見えない氷がとけ、彼女は快方に向かうのである。実際、『白頭吟』という長編小説は十一月三日、二十四節季でいう「蟄虫感俯」(虫類が地下にかくれる)にはじまり、三月啓蟄節に終るが、右の一節は、分量的にも、物語の時間の上でも、ちょうど真中の立冬の位置にあたっている。貫之の立春を祝ぐ歌とは前後するが、陰陽論は太陽黄経零度、冬至点に太陽がいたった時をもって、自然の気は陰から陽に転ずるとする(一陽来復)。アナーキストの地下運動をあつかったこの小説は、虫類が地下に隠れてから再び地上にあらわれるまでの三ヶ月間を描くが、小説を流れる「気」も、この一場をもって陽に転じたわけである。笙子のうるんだ目は自然の甦りの予兆でもあるのだが、注意したいのは、これは単なる自然と人事と照応ではなくて(そういう叙述は日本ではめずらしくない)、陰陽論の秩序の厳密な表現なのだ。石川が「気」を描く時、その「気」は「天地自然の道」(『六道遊行』)ともいうべき普遍的な秩序にのっとっているのである。繰りかえしになるが、これは日本の近代小説の歴史において異例のことだ。

吉田秀和は次のように書いている。

私は太和殿の前面に立ち、南天の太陽と直面する中国の皇帝は、自分の立っている地点こそ、正に世界の中心であり、それ以外に世界の中心はないと考えても不思議ではなかったろうと書いたが、そう考える機会を常に与えられていた人が、同時に、そこから、世界全体についてのある一つのまとまったイメージを得、世界の全体を、自分を中軸として、そのまわりに整然と配置された万象からなるものと考え、描くようになるのは、ごく自然だろう。いや、そういう具合にして、一つの「世界像」を形成していなかったら、その方がよほど不思議だろう。逆にいえば、そういう機会を持たないところでは、およそ、自他についての意識はあっても、それが自分のまわりを越えた世界の一切についての全体像にまで及んでゆくことがあったとは考えにくいといえるのではないか。(『調和の幻想』)

石川は漢学の素養をそなえた最後の文学者と評されるが、その素養とは史書や詩、経書の字句に通じているという体のものではなく、一つの「世界像」の受容までをもふくんだ素養であり、それは当然、実感の世界の抑圧を結果せざるをえない。それゆえ、ささやかな場面にも普遍の秩序を透かし見ずにはおかない石川の叙述は、私的なものに跼蹐する志賀の記述の対蹠にあるといえよう。それはまた「公的」なものを喪った日本近代文学の対蹠点でもある。石川の「気」の流動する叙述空間は、日本的な疑似血縁空間から切れることによって、はじめて成立しえたのである。