わたしはインターネット上で「ほら貝」という文芸サイトを開いています。開設したのは1995年11月11日で、今日でまる5年たったことになります。区切になる日に5年間をふりかえる機会をあたえてくださった辻原登先生、伊井直行先生、そして東海大学に感謝いたします。

この問題には二つのアプローチがあります。一つは文学の上でインターネットがどのような形でとりあげられたか、もう一つはインターネットによって文学をどのように発信するかということです。前者が文学の主題としてのインターネットなら、後者は手段としてのインターネットになります。

今年、重要な作品が二つ発表されました。村上龍の『共生虫』と『希望の国のエクソダス』です。

この二作はIT革命ですとか、少年犯罪、経済危機といった観点から注目されていて、TVの討論番組や国会でもとりあげられました。『エクソダス』の方は特にその傾向が顕著で、大半の書評では「この国にはすべてがあるが、希望だけがない

」という言葉が引用されていました。一種の警世小説として読まれているのでしょう。

文芸誌の世界ではこのあたりに反発があるようです。文芸誌業界では村上龍はもともと風俗作家という見方があり、本格的に論じた文章がすくないのですが、わたしはそれはおかしいと考えています。

村上龍については「もう一頭の羊」(「群像」1991年11月号)と「制限の王国」(「群像」1994年2月号)という二本の批評を書いていますが、最初の「もう一頭の羊」は『コック・サッカー・ブルース』が『羊をめぐる冒険』のパロディとして書かれているという視点から書いたものです。二つの作品の関係に気がついたのは『コック・サッカー・ブルース』が出た直後、「週刊宝石」に書評を書いた時で、村上龍と村上春樹は主題を共有しているという直観をきちんと展開してみたかったのです。

「制限の王国」はSM論なので村上春樹との関係は出てきませんが、今月の「群像」(2000年12月号)で再び両村上を論じた文章を書きました。先の二作と村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』をあわせて論じた「ムラカミ、ムラカミ」という長めの批評です。

村上龍と村上春樹は年齢が近く、一年違いで「群像」新人賞から出たということもあって、「両村上」とか「W村上」と呼ばれていますが、状況論的な文章を除くと、並べて論じられたことはないようです。傾向が違いすぎると見られているのかもしれません。

今年の3月、『共生虫』が刊行されるとすぐに読みまして、またひらめくものがありました。この小説は『ねじまき鳥クロニクル』と同じ問題にとりくんでいる、という直観です。

前期に『共生虫』担当編集者のゲスト講義があったということですが、読んだ方はどれくらいいますか?

(半数ほどが手を上げる)

読んでいない人がいるので簡単に説明しますと、主人公はウエハラという引きこもりの青年で、対人恐怖症になり、一人では外出できない状態が何年もつづいています。彼は子供時代に死体から出てきた回虫のような生物が自分の体内に入りこみ、ずっと寄生しているという妄想をいだいているんですが、インターネットでその寄生虫が実在しているという情報を発見して急に元気になり、父親を殺し、兄に重傷を負わせて家を飛びだします。そして、インターネット上の怪しげな書きこみをヒントに、大東亞戦争末期に作られた旧日本軍の陣地を発見し、イペリットという毒ガスを手に入れ、さらに殺人を重ねるという話です。

『ねじまき鳥クロニクル』を読んでいる方はまったく違う話じゃないか、どこが似ているんだと不審に思うことでしょう。実際、似ても似つかないわけで、直観を言語化するのに悪戦苦闘しました。

『ねじまき鳥クロニクル』と村上龍の二作品とのつながりは三つのレベルにわたっています。

第一は語り直しのレベル。「もう一頭の羊」で『コックサッカー・ブルース』が『羊をめぐる冒険』のパロディだと指摘したように、村上龍は村上春樹をかなり意識しているようです。『ねじまき鳥クロニクル』には井戸の底で一瞬、太陽の光を浴び、恍惚となるという印象的な場面があるんですが、これをそっくりなぞり、ひっくりかえした場面が『共生虫』に出てきます。

『希望の国のエクソダス』の語り直しは手がこんでいます。

『ねじまき鳥クロニクル』を最初に読んだ時、わたしはこれは国家論レベルにおける象徴的堕胎の話だと思いました。今回、「ムラカミ、ムラカミ」を書くにあたり村上春樹を論じた文章をいくつか読んでみたんですが、わたしが眼にした範囲では、象徴的堕胎という観点から読んだ評論はまだないようです。

これに対して『希望の国のエクソダス』は象徴的出産の物語として書かれている。主人公のカップルは岡田夫妻同様、中絶手術を余儀なくされた過去があり心に隙間が生まれています。岡田の妻のクミコはそれが原因の一つとなって失踪しますが、『希望の国のエクソダス』の方の妻となる女性は経済学の勉強をはじめ、中学生たちの新国家建設を主人公とともに見守ります。IT革命だとかなんだとか情報小説的な要素がてんこ盛りになっていて見えにくいですが、この小説は象徴的国産みをテーマとしているのです。方向こそ正反対ですが、村上龍と村上春樹は国家の誕生という主題を共有していたのです。

第三はさらに深いレベルの話になります。9月に一応出来あがっていたのを担当者が眼光鋭くもっと掘りさげてくれてと注文をつけてくれまして、頭をしぼりながら書き直しました。「ムラカミ、ムラカミ」を読んでもらうしかないのですが、できるだけわかりやすく概略をお話しします。

村上龍と村上春樹は日本で最も早い時期にインターネットにコミットした作家といえると思います。

村上龍は現在は閉鎖しましたが、tokyo-decadence.comという有料サイトを立ちあげ、ネット・オリジナルの写真や『トパーズ』の英訳を載せましたし、一昨年からは『JMM』というメールマガジンを主宰し、経済の専門家と継続的に討議をおこなっています。『共生虫』と『希望の国のエクソダス』に公式ページもあります。

村上春樹は週刊朝日編集部の運営でしたが、「村上朝日堂」のサイトに精力的にかかわっていました。ここは作家サイトには珍らしく、読者からのメールに作家自身がこまめに返信を書いて公開していました。その膨大な蓄積から『村上さんに聞いてみよう』(朝日新聞社)という本が生まれています。

ただし、「村上朝日堂」は1996年からで、『ねじまき鳥クロニクル』の刊行後です。この作品は第1部と第2部が1994年4月に、第3部が1995年8月に上梓されました。日本でインターネット・ブームが起こる前夜のことです。

村上春樹は『ノルウェイの森』騒動を避けて1991年にアメリカにわたり、プリンストン大学に4年間滞在してこの小説を書いたそうです。第1部は「新潮」に1992年10月から10回にわたって連載されましたが、完結後すぐには本にせず、第2部といっしょに刊行したので、2部で完結したと受けとられたのですが、その後、第3部が刊行されました。

わたしは第3部を読んだ時、1部2部と3部の間には断絶というか、ズレがあるという印象をもちました。漠然とした印象だったので、そのまま放っておいたのですが、『共生虫』を読んだ際、そのズレと『共生虫』がつながっていると直観したわけです。

村上春樹は第2部刊行後、取材のためにノモンハンと旧満洲を旅行しています。現地を見たことで、第3部は暴力的な色調や宿命観が強くなったという見方をしている方もいらっしゃるようです。

その線も考えたんですが、どうもしっくりしない。国家的な悪を代表する綿谷ノボルという人物の描き方が決定的に弱いのです。そこで、『共生虫』を脇に置きながら、もう一度『ねじまき鳥クロニクル』を読み直したところ、おもしろいことに気がつきました。

以前、「異象の森を歩く」という『ノルウェイの森』論で指摘したのですが、村上春樹の長編小説はカウンセリング小説的な面があって、主人公はさまざまな人物の打ち明け話を辛抱づよく聞いてあげます。話を聞くことで、ひじょうに深い関係にはいる。

『ノルウェイの森』という小説の登場人物は危ない人たちばかりです。精神病院にはいっているのは直子とレイコの二人だけですが、突撃隊というニックネームの学生とか、永沢、レイコのピアノの生徒、みどりにいたるまで、みんな心の闇をかかえていて、いつ精神病院にはいってもおかしくない。『ノルウェイの森』は恋愛小説ということになっていますが、主人公は直子とみどりだけでなく、他の登場人物の告白をもひたすら聞きつづけます。実態はカウンセリング小説といえます。

『ねじまき鳥クロニクル』でも、主人公の岡田は告白の聞き役になります。近所に住む笠原メイという少女にはじまり、ノモンハン事変の生き残りの間宮という老人や、加納姉妹、ナツメグというおばさんの打ち明け話につきあっています。

ところが、第3部にいたって、様相ががらりと変わる。岡田に告白していた人々が、彼の身辺から去っていくのです。笠原メイは新潟のかつら工場に就職し、加納クレタは地中海のクレタ島に旅立ちます。間宮老人は広島に帰りますし、シナモンという言葉を喋れない青年まで登場する。誰も岡田に打ち明け話をしなくなります。

先ほどふれましたように、村上春樹は『ねじまき鳥クロニクル』を執筆するために、1991年からプリンストン大学に長期滞在しました。日本でインターネットが話題になりだしたのは1995年からですが、アメリカでは1992年からインターネット・ブームが起こっています。ブームを抜きにしても、アメリカの大学はもともとネットワーク環境が完備していましたから、村上春樹はプリンストンで電子メディアと遭遇したと考えられます。第3部にいたって肉声による告白がなくなり、パソコンが大きな役割を果たす背景には電子メディア体験があったはずです。

こう考えた時、『ねじまき鳥クロニクル』に内在するズレと『共生虫』のつながりが見えてきたような気がしました。村上龍と村上春樹は電子メディアが人間のアイデンティティにもたらす変化を深い部分で受けとめ、三つの作品を生みだしたのではないか、というのが「ムラカミ、ムラカミ」で提出した仮説です。興味のある方は、ぜひ拙文を読んでみてください。

手段としてのインターネットについては、「ほら貝」というわたしのサイトを例にして、説明しましょう。

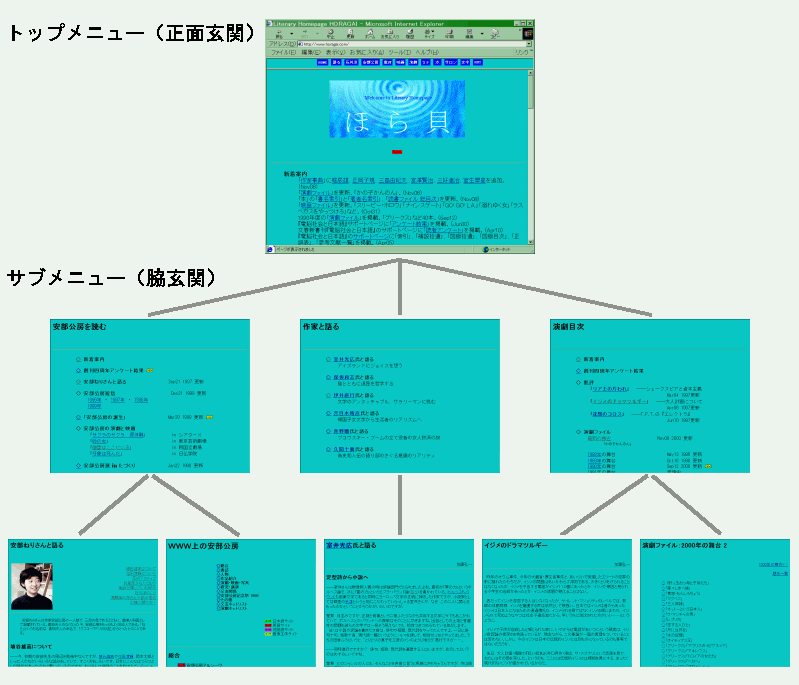

まず、下図をご覧ください。

一番上にあるのがトップメニューで、ここが正面玄関になっています。

二段目にあるのは「安部公房を読む」や「作家事典」、「演劇」、「本」といった分野別のサブメニューですが、リンク集などにはサブメニューに直接リンクしてもらっています。いわば脇玄関です。

「安部公房を読む」からはいってくる読者の場合、半数以上はトップメニューにまわり、他の分野ものぞいてくれますが、「演劇」の場合は独立性が強く、他のページまで見る人はほとんどいません。「ほら貝」を演劇専門サイトと勘違いしているのかもしれません。「文字コード問題を考える」も似た傾向があります。

その下にあるのは個々のページです。

三層のツリー構造にしているわけですが、この構造は正規の入口――正面玄関か脇玄関――からはいってきた人にしか見えません。

サーチエンジンから来る場合、正面玄関も脇玄関も通らず、直接個々のページに飛んできます。サーチエンジンからみれば、すべてのページは同一平面を浮遊しており、階層などというものはないのです。ネットワーク空間に全世界のWWWページがふわふわ漂っており、キーワードによって一時的に凝集しているだけ、とでも言ったらいいでしょうか。紙の本とWWWの最大の違いはここにあります。

「ほら貝」のトップメニューにはCounterDigitという会社が提供している画像式の無料カウンターをつけてあります。画像式カウンターですから、時期によって若干の数え落としがあります。最近、数え落としが多いんですが、無料ですからしょうがないです。1996年3月に1000アクセスに達した際にリセットしたのですが、今年3月には10万アクセスを達成しました。個人ページでは10万アクセスにとどいたかどうかが認知度の目安になるそうですが、ちょうど4年かかったことになります。

以前は脇玄関組が一番多かったのですが、「文字コード」のリピータが減ったために、最近はinfoseekやgoo、fresheyeなどのサーチエンジンから個々のページに直接来訪する人の方が多いです。ウィークデーの概数をいいますと、正面玄関組が100人、脇玄関組が150人、直接組が200人といったところです。正面玄関のカウンターは130くらいいきますが、差し引き30人は脇玄関や個々のページからまわってくる読者です。

左図は1999年1月〜2000年9月の月間アクセス数の推移をあらわしたグラフです。今年の3月にアクセスが増えているのは、『電脳社会の日本語』の刊行にあわせて、文字コードに関する手持ちの材料のうち、表に出してさしつかえないものを一挙に公開したからです。

6月に一時的に5千を越えていますが、これは中村正三郎さんというインターネットの世界で大変有名な方が『電脳社会の日本語』を評価してくださいまして、ご自分のページからこ拙著のサポートページにリンクをはってくださったからです。正面玄関にまわった分だけでもこれだけ増えたわけです。

この時にはもう一つおまけがありました。文字コード問題は利害関係と感情のもつれが複雑にからみあっていまして、なにかと火種になりやすいですが、中村さんが拙著を評価したことに対して反論のメールを送った人がいて、フレーミングに近い事態に発展しました。そのおかげで、またまたアクセスが増えました。

『電脳社会の日本語』という本は文春新書から出したのですが、最初はまったく売れませんでした。文春新書の中心読者は60代文系男性だそうで、コンピュータ関係、それも文字コードのような一般になじみのない分野の本は無理がありました。

しかし、中村さんが褒めてくださったことと論争になったことで、6月にある程度の部数が動いたようです。最初が悪すぎたので、大半の書店では返本になった後でしたが、最悪の事態はまぬがれました。

その後、がたっと減っているのは、文字コード関係の更新を3月を最後にすると宣言したからでしょう。正面玄関のカウンターにこれだけ影響が出ることからわかるように、文字コードの脇玄関からはいってくるリピータは激減しています。

カウンターの数字は11月10日現在で13万5千まできていますが、注意してほしいのは、この人数はあくまで来訪数であって、中味を読んだ人数ではないということです。

図書館で本を借りる時を考えてみてください。本棚をながめて、興味のもてそうな本を取りだし、ぱらぱらめくってみる。おもしろそうだと思ったら、カウンターにもっていき、借りる手続きをする。そして家に持って帰り、読む場合もあり、読まないで返してしまう場合もある。

ホームページに来訪するというのは、あくまで本を本棚から取りだして、ぱらぱらめくった段階にすぎません。カウンターの数字は借りだした人数でもなければ、中味を読んだ人数でもなく、単に本を手にとった人数なのです。

なぜ、そう断言できるかというと、本当に中味を読んだかどうかが、ある程度推定できるからです。

インターネットではよく双方向ということを申します。読者からメールが来るとか、掲示板に書きこむとかいった双方向もありますが、WWWは根本的な部分で双方向です。TVやラジオの場合、視聴者がいる、いないにかかわらず、勝手に放送するわけですが、WWWの場合は、読者からリクエストがあった場合にだけ、データを送るからです。

自分はリクエストなんかした覚えはないと思う方が多いかもしれません。WWWページを呼びだすためにリンクをクリックしますが、クリックすることが実はリクエストにあたるのです。

たとえば、「ほら貝」に対してはったリンクの裏側には「a href="http://www.horagai.com/www/index.html"」という呪文が隠れています。このリンクをクリックすると、www.horagai.comというWWWサーバー(ホームページがしまってあるコンピュータ)に対し、wwwというフォルダーにはいっているindex.htmlというデータを送るようにというリクエストが送られます。もちろん、どのコンピュータからリクエストを送ったかがわからないと、データの送りようがないですから、リクエストにはコンピュータの名称が自動的に付加されますし、どのページを起点にリクエストを送ったかとか、使用ブラウザや使用OSの情報もいっしょに送られます。

WWWサーバー側ではリクエストに応じて、データを送りだしますが、それと同時に、どういうリクエストがあったかをアクセスログに記録します。

アクセスログは見せてくれるプロバイダと、見せてくれないプロバイダがあります。見せてくれるところでも、別料金が必要なところがあるようです。確実に見たいなら、独自ドメインをとって、レンタル・サーバーを借りればいいでしょう。

どんな風に記録されるか、実例をお目にかけましょう。

これではなんのことかわからないので、各項目ごとにわけてみます。

| xxxxx.xxx.u-tokai.ac.jp - - | 読者側コンピュータ |

| [04/Oct/2000:11:19:59 +0900] | アクセス時刻 |

| "GET /www/book/ HTTP/1.1" 200 2227 | 読みだしたデータ |

| http://www.win.or.jp/~horagai/salon/author.html | リンク元 |

| "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)" | 使用ブラウザとOS |

2000年10月4日の11時19分59秒に、東海大学のxxxxxというコンピュータから、www/book/というフォルダーのindex.htmlというリクエストが来た。使用ブラウザはマイクロソフト社のインターネットエクスプローラver4.01、使用OSはWindowsNTで、リンク元はwww.win.or.jpというWWWサーバーにある~horagai/salon/フォルダーのauthor.htmlというページです。

www.win.or.jpは「ほら貝」が最初に使っていたサーバーです。いまだに前の住所の方に飛んでくる方がいらっしゃるので、引越先を書いたページを残してあるのですが、この読者は前の住所を経由して来訪したわけです。

時系列でならべると、もっと多くのことがわかります。10月6日の別の人のアクセスを例にします。

ログを解析すると、読者の思考プロセスが手にとるようにわかる場合が多いです。本当に中味を読んでいるかどうかも、ある程度推測がつきます。

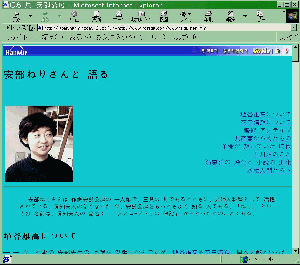

ログでおもしろいのは、外国からのアクセスや、外国のページからのリンクを発見できることです。「安部公房を読む」に安部公房の一人娘の安部ねりさんのインタビューを掲載させてもらっているのですが、マーク・ジボーさんというスタンフォード大の大学院で安部公房を研究されている方が、ボランティアで英訳してくださいまして、英語版「Horagai」で公開しています。

こういうページがあるので、英語圏はもとより、ロシア、ポーランド、エストニア、チェコといった東欧圏からの来訪者がかなりいます。

また、左図をご覧ください(画像をクリックすると、大きくなります)。安部ねりさんのインタビューなんですが、よく見ると、花田清輝の「清」や共産党の「党」の字形がちょっと変ですね。

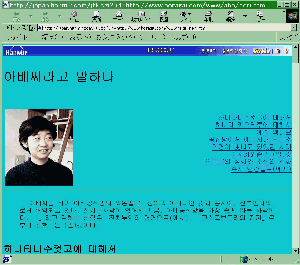

これはjapan.hanmir.comというサイトを経由して、韓国のパソコンで日本のWWWページを表示できるように変換したデータなのです。

日本のパソコンはJISコード、韓国のパソコンはKSコードと文字コードが違いますから、韓国のパソコンでは日本語のWWWページを表示しようとすると、暗号のようなわけのわからない画面になってしまいます。日本のパソコンで韓国のページにアクセスした場合も同じです。

japan.hanmir.comはJISコードをKSコードに変換する韓国のサイトで、ここを経由すると、日本語に対応していない韓国のパソコンでも日本語が表示できます。KSコードには平仮名、片仮名、JIS第一水準漢字とほぼ重なる範囲の漢字がはいっていますが、韓国はハングル中心の国是のために、漢字改革をやらなかったので、正字で出てきます。

なお、このサイトは自動韓国語翻訳機能もそなえていて、トップバーのボタンで、翻訳画面(右図)と切替ることができます。こういうサイトのおかげで、韓国からのアクセスも徐々に増えています。台湾や香港からのアクセスもぼちぼちあります。

ログの詳しい解析は時間がかかるのでめったにやりません。普段はアクセス数の時間分布とか、リクエスト数の多いページやリンク元の順位をながめるくらいです。これだけでも、大体のことがわかります。

中味をちゃんと読んでいる読者がどれくらいいるかといいますと、ページによって大きな開きがあります。

実際に読んでいる率を仮に「実読率」と呼びますと、実読率が一番高いのは「演劇ファイル」です。このページは前の月に見た芝居の感想を書いたページで、演劇時評みたいなものなんですが、リピータがたくさんいまして、実読率は20%くらいいっているのではないかと思います。

次に多いのは映画時評にあたる「映画ファイル」と、本の時評にあたる「読書ファイル」です。どちらも15%前後ではないかと推定しています。

逆に実読率の低いのは、まとまった内容のあるページです。

「ほら貝」の「批評」コーナーに「群像」に発表した村上春樹論を二本公開しています。原稿用紙にして、「死者たちの贈り物」は30枚ちょっと、「異象の森を歩く」は50枚ちょっとあります。内容的に難しいすから、活字でもつらいかもません。

大半のページのアクセス数は月に100から200程度ですが、村上春樹論はかなり多くて、どちらも500以上あります。しかし、99%の人はちらっと見ただけでおしまいです。ちゃんと読む人は月に数人というところだと思います。実読率にすると、0.5%程度でしょうか。

「演劇ファイル」と「映画ファイル」はもともと「ほら貝」のための文章ではありません。「ほら貝」をはじめる前から、見た芝居と映画のメモを「知子の情報」というソフトでデータベース化していまして、それを流用しています(映画も10年以上のデータがあります)。あくまで自分のためのメモですから、誰かに読ませようなどと考えて書いているのではないですが、作家インタビューのような、「ほら貝」オリジナルの手間をかけたコンテンツよりもよく読まれているのは皮肉です。

さて、村上春樹論の実読率0.5%は微々たる数ですが、文芸批評という超マイナーなジャンルでは馬鹿にできない数でもあります。

月に数人ということは、年に30人は読んでいる計算になります。「死者たちの贈り物」は18年前、「異象の森を歩く」は11年前に発表した文章ですから、一般の図書館では読めません。「群像」をおいてある図書館は多いですが、ほとんどの公立図書館では雑誌は2年しか保存しませんから、10年以上前のバックナンバーはとっくに廃棄処分になっています。どうしても読みたければ、都道府県の中央図書館へ閲覧にいくか、あるいは近くの図書館にリクエストして、中央図書館から取り寄せてもらわなければなりません。

WWWで公開することで、忘却の彼方に追いやられていた文章が、年に30人前後とはいえ、新しい読者に読まれるのです。小説家からみたら、そんなの数のうちにはいらないということになるかと思いますが、文芸批評家にとってはこの程度の人数でも公開する意義があります。

せこい話になりましたが、現状のWWWは活字を補完するメディアにすぎません。ディスプレイに根本的な技術革新がない限り、状況は変わらないでしょうが、インターネットは一年一昔ですから、近い将来、なにがあるかわからないともいえます。

IT革命だなんだといったところで、今のところ、大した変化は起こっていません。しかし、5年間のネット漬けの生活を振りかえると、時代の底流ではあともどり不可能ななにかが起こりつつあるような気がします。2年、3年というスパンではなにも起こらないかもしれませんが、10年という尺度で考えると、地滑り的な変化という形で、深層の変化が一気に表面化するかもしれません。前半で述べましたように、両村上の最近の仕事は、その変化をいち早くとらえているように思います。はなはだまとまりの悪い話になってしまいましたが、批評家としてこの疾風怒濤の時代に身を投じていきたいと考えています。

Copyright 2000 Kato Koiti