木下順二氏が10月30日に亡くなっていたことがわかった。遺志にしたがい遺灰を沖縄の海に撒くという(Sankei Web)。

木下氏は「群像」で新人賞をいただいた時の審査員だった。授賞式の夜、会場から二次会の新宿まで同じタクシーに乗り、お話ししていただいただけだが、戦後を代表する劇作家と隣あわせにすわって舞いあがったことを憶えている。

山本安英の「夕鶴」をはじめとして、「子午線の祀り」、「風浪」、「オットーという男」、「夏、南方のローマンス」、「巨匠」と、大体見ている。舞台では見ていないが、シェイクスピアの翻訳もみごとだったし、『シェイクスピアの世界』からも、台詞のエネルギーのなんたるかを教えられた。

演劇以外では『本郷』と『ぜんぶ馬の話』が後世に残る傑作である。

木下氏のご冥福をお祈りする。

「カポーティ」

伝記映画というより『冷血』の裏面を描いた映画だった。だから、最初の場面は事件の起きたカンザス州の牧場の冬ざれた光景だ。

ストーリーはほぼ『冷血』の通りに進むが、『冷血』では隠されていたカポーティの私生活や取材過程での背信行為が容赦なく描かれていく。

刑事や保安官の妻に対しては人気作家という立場にものをいわせて接近し、刑務所長には賄賂をわたしている。収監中の犯人に対しては身の上話を語って心を開かせていく。しかし、『冷血』という題名は犯人には最後まで隠しつづける。信用させるために有能な弁護士を世話するものの、原稿がほぼできあがってしまうと、死刑執行が伸びることを恐れ、再審請求が却下されることを願うようになる。あまりにも重いものを抱えこんだあげく、面会にきてくれてという手紙を無視して、酒に逃げる。まったく褒められたものではなく、どっちが「冷血」だと言いたくなった。この映画を十二分に味わうには『冷血』を読んでおいた方がいい。

カポーティの取材を助けたのはなじみで、後に『アラバマ物語』で有名になるハーパー・リーで、この映画ではネルという名前で出てくる。『アラバマ物語』はグレゴリー・ペック主演で映画化され、アカデミー賞を受賞している(500円の廉価版DVDも出ているが、2枚組のスペシャル版もある)。試写会の場面も出てくるが、カポーティは友人の成功をよろこばず、自分自身をモデルとした人物も登場している作品を酷評している。

『冷血』のクライマックスは犯人が告白する犯行の詳細だったが、この映画のクライマックスは死刑の場面だ。酒に逃げたカポーティは刑の執行される刑務所までいくが、立ち会うつもりはなかった。最後の面会をし、結局、立ちあうはめになる。アメリカ映画には死刑執行の場面がよく出てくるが、こんなにきつい死刑執行場面は「ダンサー・イン・ザ・ダーク」以来だ。

「冷血」は大成功をおさめ、現代アメリカ文学の古典となるが、カポーティは深い傷を負い、その後二度と作品を完結させることはできなくなった。

辛い作品だが、この映画は見ておいた方がいい。

映画のおかげで、ずっと絶版だった『冷血』は新訳が出たし、1967年製作のブルックス監督による映画もDVD化された。プリンプトンによるカポーティの伝記も文庫で翻訳された。どれもこういう機会がなければ出なかったものばかりで、こういう便乗商法なら大歓迎である。

年末恒例のラカン協会の第6回シンポジュウムを聴講してきた。参加者は回を追うごとに増えていたのに、今年は一般参加者が有料になったせいだろうか、40人そこそこしかいなかった。

まず、フロイト生誕150年を記念して、石澤誠一氏が「フロイトと「性」」という題で講演したが、これが素晴らしかった。久しぶりに知的興奮と緊張をおぼえ、せっせとノートをとった。

おそろしく濃い内容だったが、おおよそ三つの話題にわかれる。

第一は初期フロイト。従来、フロイトはシャルコーが亡くなってから独自の主張をはじめたとされてきたが、石澤氏はフロイトが保険診断の手引書や医学事典に寄稿した記事をたんねんに収集し、シャルコーの生前から神経症の性的病因論を主張していたことを実証した。驚いたのは、シャルコーの翻訳に訳注として性的病因論の可能性を書いていたことである。

フリースから受けた影響についても短い時間ながら、刺激的だった。

フリースは身体の異常は別の場所に症状としてあらわれるという遠隔病因論を唱えていた。東洋にはツボ理論があるが、西洋にはこうした考え方はまったくなかった。表面的な症状とは別の場所に原因があるという発想を一歩進めれば、性的病因論になるという指摘はなるほどと思った。

また、フリースは人間は周期的に男性的になったり女性的になったりするという周期説を唱えていたが、これはフロイトの段階説につながる。

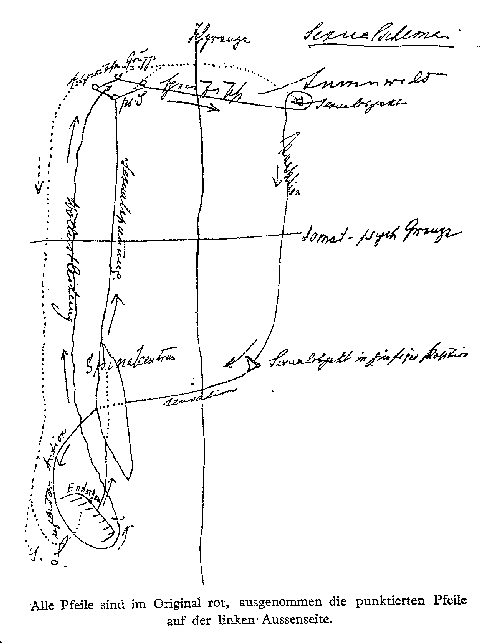

フロイトはド・フリース宛の書簡に sexuality の構造を図示した左図を書いているという。フロイトは図そのものは公開しなかったが、後年の学説はすべてこの図から出てくるのだそうである。

初期フロイトの重要性は『失語論』で指摘されていたが、ここまで深いとは思わなかった。ド・フリース宛の書簡は邦訳が出ているが、早く読んだ方がいいかもしれない。

しかし、日本では初期フロイトは石澤氏以外は誰も手がけていないという。したがって、来年、岩波から出る新しいフロイト全集はあまり期待できないらしい。

第二はラカンが sexuality の問題の中心にすえた passion de signifiant だが、短い時間なのでよくわからなかった。

第三は精神分析は sexuality を中心に展開してきたのに、sexuality にあたる日本語がなく、「セクシュアリティ」とカタカナ書きされている問題である。

現在、sexualityは「性」と訳されることが多いが、もともと「性」という言葉は儒教や仏教で本質をあらわす言葉だった。

明治期には sexuality は「男女の慾」や「情欲」、「色情生活」とされていた。「性」と訳すようになったのは大正末からで、女性の人権をまもるための産児制限運動という社会運動があり、sexualityの矮小化があった。フロイトをはじめて邦訳した安田徳太郎も産児制限運動にかかわっていた。

日本における精神分析の草わけである古沢平作は阿闍世コンプレックスを提唱したとされているが、阿闍世王にとって母親は性的対象ではなく、日本の精神分析は sexualityを回避したところではじまった。

結局、日本の精神分析やフロイト研究は昭和という時代の産物であって、sexuality に本当にとりくんだことは一度もなかったと石澤氏は指摘する。

これは重要な問題提起である。われわれは本当にフロイトもラカンも本当は知らなかったのかもしれない。

休憩をはさんで、原和之氏と川崎惣一氏が登壇してミニ・シンポジウムがおこなわれた。それぞれ40分づつ話した後、質疑応答に移ったが、石澤氏の緊張感あふれる講義の後だったので、申し訳ないが色あせて見えた。

原氏はラカンはパラノイア論で作りあげたロジックを前エディプス期にも適用していると述べたが、結果的に岸田秀のセクシュアリティの根源には子供の不能性があるという洞察と同じ線に収束していくことになるのではないか。

川崎氏はラカンとフロイトの著作から30以上の章句を集め、ペニスのありなしという観点から解釈を語ったが、臨床経験のない人が書斎の知識だけで感想を述べても説得力はない。

ペニスのあるなしという二分法について、女性の参加者から異論が出た。メラニー=クラインの児童分析に、男の子が女の子に「ぼくには蛇口があるけど、君にはガマグチがあるね」と言ったという条があると指摘し、ある・ないの二分法はおかしいのではないかというのだ。

女性固有の経験にもとづく異論なので、川崎氏は逃げに回っていたが、原氏はペニスとファロスの違いを強調し、実は男の子にもファロスはないのだと指摘した。

最後に石澤氏はある・なしという分節は西欧語の分節であって、日本語独自の分節、たとえばなる・ならないという分節もありうるのではないかと語った。石澤氏の大きな問題提起でシンポジュウムは終わった。

中国の検索エンジン「百度」が来年、日本に進出するそうである(ITmedia)。日の丸検索エンジンだって危ぶまれているというのに、どんな勝算があるのだろう。

「百度」はGoogleと似た簡素なレイアウトで、やはり「推広」という検索広告が主な収入源だが、「山谷剛史の「アジアン・アイティー」によると、「推広」はGoogleの検索広告と異なり、通常の検索結果と区別されずに表示されるという。

また、クリック数に上限がないので、ライバル会社は嫌がらせのために「推広」の広告をクリックし、無駄な広告料を払わせているのが問題になっている。

そもそも中国で「百度」の利用者が多いのは、中国版Googleには昨日制限があり、キャッシュがつかえないからだそうである。

こういう状態で日本進出とは勘違いもはなはだしい。

「ハチミツとクローバー」

羽海野チカの少女マンガの映画化である。実写版の前にアニメ版が作られ、好評だったらしい。

美大を舞台にした恋愛コメディで、建築科の花本(堺雅人)教官の家で、他学科の学生も含め、花本会という飲み会を定期的に開いている。その常連の5人が主要登場人物だが、全員片想いという設定がすごい。

一応の主人公の竹本祐太(櫻井翔)は美大には似合わない健康的な建築科の学生で、商店街で着ぐるみのアルバイトをしている。彼が片想いするのは花本教官の従兄の娘の花本はぐみ(蒼井優)で、才能を見こまれ特待生で入学した油絵科の学生である。はぐみはふれれば壊れてしまいそうに繊細な娘で、桜の花びらのようだ。

はぐみが片想いするのは寮で竹本の隣室で、木彫科八年生の森田忍(伊勢谷友介)。彼は将来を嘱望されているが、破天荒な性格で、海外放浪から帰ってきたばかりだ。

陶芸科の山田あゆみ(関めぐみ)は子供たちに絵を教えるアルバイトをしているが、建築科の真山巧(加瀬亮)に片想いしている。真山はアルバイト先の建築事務所の原田理香(西田尚美)に片想いし、ストーカー的につきまとって、事務所を馘になってしまう。原田は花本教官と同期だが、恋人を亡くしているらしい。

今どき、こんなことがあるのかとは思うが、五人の学生と花本、原田のキャラが立っていて、ちゃんと青春している。美大という世界はまったくわからないが、実に魅力的に描かれている。美大とはこんなにおもしろいところなのだろうか。

若干中だるみがあるが、傑作であることは確かだ。

「間宮兄弟」

江國香織の小説の映画化。まったりとヲタク生活を送っている二人の兄弟が一念発起して女性に近づき、ふられるまでを描いた片想い映画。

兄の昭信(佐々木蔵之介)はノッポでビール会社の研究員。弟の哲信(塚地武雅)はデブで、小学校の用務員。二人は厖大な本とゲームと紙飛行機にかこまれ、思春期以前そのままに、和気あいあいと暮らしているが、唯一の問題は女性にもてないこと。二人は自宅でカレー・パーティを開き、女性を招くことにする。選んだのは弟の小学校に勤める女教師の葛原依子(常盤貴子)と、いつも二人がゆくビデオ店の店員の本間直美(沢尻エリカ)。

パーティは一応成功するが、依子と直美には本命の恋人がおり、間宮兄弟は「いい人」にすぎなかった。

兄の昭信は同僚の大垣(高嶋政宏)の離婚問題に巻きこまれ、大垣の妻(戸田菜穂)が昭信に相談に来るが、出張中だったために弟の哲信が会い、一目惚れしてしまう。しかし、好意を示せば示すほど、気持ち悪がられるだけだ。

兄弟に唯一興味を示すのは直美の妹の夕美(北川景子)だが、精神年齢が近いだけのことらしい。兄弟は傷つき、結局、元のヲタク生活にもどる。こういう結末しかないだろうが、ぬるま湯的で見た気のしない映画だ。。

アキハバラデパートが年内で閉鎖だそうだ(ITmediz)。

デパートといっても、実際はただの駅ビルである。マクドナルドやマツキヨ、ユニクロもはいっているが、昔の秋葉原の雰囲気が濃厚に残り、好きなスポットである。一階の軽食コーナーにはいい店がたくさんあって、夏は生ジュース・コーナーでジュースを飲むのを習慣にしていた。最近、駅で冷凍のジュースをミキサーでかき回して売っているが、ここのはその場で果物と氷とシロップをミキサーにいれて作る本物で、町を歩きまわった後で飲むと、くらくらするくらい美味しい。

ハイテクビルやヨドバシができて人が集まるようになったものの、アキハバラデパートには流れてこないのだという。敬遠される理由は何となくわかる。

老朽化著しいから、建て直してキンキラキンのショッピングセンターに生まれ変わるのだろう。また居場所が減ってしまった。

「好きだ、」

高校生の恋愛ものかと思っていたら、突然、別の役者が演じる大人編になり、面食らった。

まず、17歳編。ヨースケ(瑛太)は野球部をやめ、将来は音楽で食べていきたいとギターを弾きだす。ユウ(宮﨑あおい)はそんなヨースケにつきあい、川の堤防で彼のギターを聞く毎日だ。

ユウの姉は恋人を失い、心が不安定になっている。ユウは姉の気を紛らわせようと、ヨースケとつきあうように仕向ける。姉はヨースケに好意を持ちはじめるが、そこで事故が起こる。

次に17年後の34歳編。ヨースケ(西島秀俊)はレコード会社の営業マンになっている。ある日、スタジオでユウ(永作博美)と出くわす。ユウは音楽事務所の事務員になっていたが、素人っぽいギターが必要ということで、録音に来ていたのだ。その時、ユウが弾いたのは17歳のヨースケが作曲したフレーズだった。

ヨースケはユウを食事に誘い、まだ家具を運びこんでいない新居のアパートに誘うが、最後のところで拒否される。彼は翌日、ユウの勤め先をつきとめ、もう一度デートに誘う。デートの日、今度はヨースケが事故に遭い、病院に運びこまれる。なぜか病室にいるユウ。

彩度を落とした暗めの画面で、接写が多く、いかにも学生の撮った芸術映画という感じがする。

34歳編をつけたした意味がわからない。ユウの姉が植物状態のままというのもとってつけた設定で、ありがちの自己満足映画になってしまった。

しかし、17歳編はよくできていて、思春期のもやもやが皮膚感覚的にとらえられている。ここだけ30分の短編にまとめていれば、いい作品になっていたかもしれない。

「初恋」

中原みすずの自伝的な小説の映画化。新宿のジャズ喫茶にたむろしていた不良たちの青春記だが、それだけではありきたりなので、作者自身とおぼしい女子高生が三億円事件の実行犯だったという設定にしたらしい。「中原みすず」は仮名。不良仲間には中上健次もいたよし。

みすず(宮﨑あおい)は良家の生まれだったが、父親が亡くなり、母親が兄の亮(あおいの実の兄の宮﨑将)を連れて出奔したために叔父の家に世話になっている。家で邪魔にされていたみすずは16才の誕生日の夜、亮に会うために新宿二丁目のジャズ喫茶Bに行ってみる。亮は不良グループのリーダーで、女から女をわたり歩くヒモのような生活を送っていたが、みすずは亮が兄だということを隠してグループの一員になる。

グループには岸(小出恵介)という東大生がいた。彼はメンバーには隠していたが、現職閣僚の息子で、亮が逮捕された時などは密かに警察に手をまわして保釈させていた。

新宿の街はデモ隊と機動隊の衝突で騒然としていた。ある夜、衝突を見物していたグループは機動隊に襲われ、めった打ちにされ、半身不随にされる者も出る。仲間たちはいきりたつが、国家権力の前には何もできない。

岸はみすずを呼びだし、国家に復讐しないかと持ちかける。みすずが承諾すると、岸は東芝府中工場に運ばれる現金三億円を強奪する計画を打ち明け、彼女をバイク屋の爺さん(藤村俊二)のところに連れていき、バイクの運転を習わせる。女子高生で無免許のみすずを実行犯にすれば、絶対にわからないというわけだ。

原作を読んだ宮﨑あおいは出版社に実話なのか問い合せたそうだが、確かに女子高生が実行犯という設定は意表をついている。しかし、おもしろいのは設定だけで、映画としてはチャチである。低予算の中で1960年代を再現しようと努力しているのはわかるが、狭いフレームの中でちょこまかやっている感じなのだ。不良仲間のキャラが立っておらずで、機動隊にボコボコにされても同情心が湧かない。肝腎の三億円強奪場面はサスペンスもなく、あっさり過ぎてしまった。

事件後、岸は番号の控えられている札と犯行声明文をマスコミに送ろうとするが、父の手の者に止められ、海外に追放される。バイク屋の爺さんは消される。みすずは大学合格後、叔父の家を出て、岸が用意した本郷のアパートで暮らし岸を待つが、岸は行方不明になる。その頃から彼女は岸に対する「初恋」を自覚するようになる。

1960年代の臭いを再現できなかった点で失敗作だが、本当の主役であるはずの岸のキャラクタがはっきりしないのは致命的だった。彼は何をやりたかったのか。あれでは陰謀マニアの反権力ごっこではないか。

NHK BS1の「未来への提言」で、脳科学者ナンシー・アンドリアセンのインタビューを見た(綴りは Andreasen で、マーク・アンドリーセンと同じだし、番組でもそう発音していたが、日本ではアンドリアセンという表記が定着しているようだ)。

アンドリアセンはアメリカの精神障害の診断基準であるDSM-3にPTSDをいれたことで知られているが、もともとはシェイクスピア学者で、アイオワ大学に赴任後、産褥で九死に一生をえたことから医学を学びなおしたのだという。

アンドリアセンは精神分析など、精神疾患を心の病とする従来の精神医学の見方を批判し、MRIなど最新の脳の画像化診断技術を使って、精神病の脳に器質的な変化が起こっていることを発見した。

統合失調症ではアルツハイマー症と同じように脳が委縮しており、脳内伝達物質であるグルタミンの代謝に異常が起こっているらしい。グルタミンが過剰に作られているか、分解が滞っているか、いずれにせよグルタミン代謝にかかわる遺伝子に間違ったスイッチがはいってしまったというわけだ。アルツハイマー症を心の病と考える人はいないが、統合失調症も単なる体の異常として治療されるようになるのだろう。

PTSDが発症する機序もわかってきている。極度の不安や恐怖を感じると、脳の扁桃体は副腎に抗ストレスホルモンのコルチゾールを分泌するように指令を発するが、コルチゾールの濃度の高い状態がつづくと、記憶を呼びだす海馬が委縮してしまう。強迫的な記憶は海馬の異常だったわけである。

心の病批判は1984年の『故障した脳』に、その後の20年間の脳科学の進歩は昨年邦訳された『脳から心の地図を読む』に書かれているようである。遺伝子と脳の関係がこれからの脳研究の最重要分野になるらしい。

アンドリアセンは器質障害論者の急先鋒なのに、個人的には精神の実在を信じ、人間にはより高いものを求める心があると語っていたのは興味深い。最新の "The Creating Brain" では脳の可塑性の研究をもとに、人間は自分自身の脳を作っていくのだと語っているようである。

脳の話は難しいが、身近な話題もある。Sankei Webの「香りによる脳の働きの活性化」によると、脳を活性化させたい時にはマンデリン、リラックスさせたい時にはグアテマラが効くそうである。

品種と脳波のグラフが掲載されているが、同じコーヒーでも品種でここまで違うというのは意外だ。嗅覚はもっとも原始的な感覚で、脳に直結していると読んだことがあるが、それだけ影響が大きいということなのだろう。

著作権侵害幇助で起訴されていた金子勇氏を東京簡易裁判所は有罪とし、150万円の罰金を言いわたした(ITmedia、asahi.com)。

判決は金子被告に著作権侵害助長の意図がなかったこと、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることを認定しながらも、金子被告がWinnyで著作権侵害がおこなわれていることを知りながら、バージョンアップを繰りかえしたことをもって有罪としたようである。ソフトウェアを開発しただけで有罪にするのは無茶苦茶である。

東京簡易裁判所は継続的なバージョンアップが悪いという検察側のストーリーを受けいれたわけだが、『Winnyの技術』を読むとわかるが、数十万人ものユーザーを擁するネットワークを実際に運用し、微調整を繰りかえすことでえられた知見こそがWinny開発の最大の収穫だった。P2Pの原理は周知のことであり、微調整せずに作りっぱなしだったら、Winny開発には何の学術的意味もなかったのである。

二審以降がどうなるかはわからないが、一度でも有罪判決が出た影響は大きい。検察と裁判所は日本の新技術の芽をつぶした。

「NANA2」

しょぼい……。

主役の一人である宮﨑あおいが降板したのは知っていたが、レンの松田龍平も、シンの松山ケンイチも、ヤスの丸山智己も交替していた。残ったのは中島美嘉とノブの成宮寛貴、タクミの玉山鉄二だけだ。成宮と玉山は前作では端役に近い扱いで、今回が見せ場だったから、出ないと損ということだろう。

交替した役者はハチの市川由衣をはじめとして、2ランクくらい下で、火が消えたよう。

公開一週目の、それも水曜レディース・デーなのに、客席はがらがら。難破する船からネズミが一斉に逃げだしたようなものか。

物語は前作につづく半年間を描いている。ハチはタクミと一夜をともにし、ほったらかしにされ、今度はノブとつきあうが、妊娠が発覚し、ノブを捨てて、タクミの子を生むことにする。タクミはスキャンダルを避けるためにハチと結婚を決める。

ブラストは最大手レコード会社のガイアに見いだされ、メジャー・デビューの可能性が出てくるが、ナナはレン(姜暢雄)との仲がスクープされ、一躍時の人に。ガイアはブラストのデビューを決め、都内でゲリラ・ライブをしかける。新宿駅東口のライブが唯一の見せ場。

男女関係のドロドロした話がつづくが、暗いだけである。

渡辺滋氏が「石川省斎の『令集解』版行――近世における律令研究とその後世への影響を中心に」(「日本歴史」663号)において、石川淳の祖父、釻太郎省斎の事績を発掘されたことは2003Jul24で紹介させていただいたが、渡辺氏はこのほど続稿を「和学講談所所員としての石川省斎とその後半生」(『温故叢誌』60号)として発表された。渡辺氏は前稿を精密化し、若干の訂正をくわえるとともに、嫡孫である石川淳との関係についてもふれられている。

今回の渡辺論文では省斎校訂の『令集解』が国立公文書館だけで9セット、各地の大学図書館に数十セット所蔵されている点が指摘されている。おそらく百セット以上、ことによると数百セット作られた可能性すらある。1セット36冊だから、100セットなら3600冊、200セットなら7200冊になる。ベストセラーでも千部そこそこだった明治初年において、文明開化とは縁のない古代法制史のテキストをこれだけ刷るのは異例であり、個人の力を越えた一大出版事業だったといわなければならない。

渡辺氏は省斎は全国の書肆を巻きこんで版行にこぎつけたものの、多大の経済的損失を出しただろうと推定しておられる。渡辺論文から引く。

私は前稿において、省斎が明治初年に行った各種の出版事業からえた資金を『令集解』出版につぎ込んでいた可能性を指摘したが、おそらくその程度の金額では必要な資金はまかないきれなかったであろう。全国の大店の面々がそれぞれかなりの資金を出し合って、はじめて実際の出版に漕ぎ着けられるほどに大量の資金を必要としていたはずである。こうした出版業者達の協力の背景に、売れ行きのよい漢詩集を続々と編集する省斎に対する信用があった事は疑いない。

しかし、『令集解』は再版されなかったし、他の史料を刊行した形跡もない。

省斎自身がその後の方向性をどの様に考えていたかは別にして、おそらくこの事業は第一回目にして、参加者各位に損害をもたらしてしまった可能性が高い。ここに、省斎のもくろみは挫折を迎え、彼は事実上の隠遁生活に入ってしまったのである。

出版業界の一端につらなる者として、渡辺氏の推定はきわめて説得力がある。もちろん商業的に成りたつ事業でないことぐらい関係者は百も承知だったろうが、その予想をも越えた損害を出したということかもしれない。当時、40歳前後だったと思われる省斎が出版活動から遠ざかったのは『令集解』の上梓で満足したからではないと考えた方がよさそうである。

和学所のかつての同僚らは国史の権威として栄達していったが、省斎の学者としての事績はほとんど知れなくなる。経済的に不自由はなかったようだが、才能を活かしきることは出来ずに終わった可能性が高い。

最後に石川淳との係わりにふれた部分から引く。

晩年の彼は、おそらく孫淳の指導に唯一の生き甲斐を見だしていた。……中略……時は大正に至り、既に日清・日露戦争も終結している時期である。省斎とて、漢学が時代の主流でなく、そもそもその様な知識をいくら身につけても世を渡る上で何の役にも立たない事は、十二分に承知していたはずである。それにもかかわらず、幼い孫が、後に東洋史研究の権威吉川幸次郎と対等に語り合う事を可能にする程の素養をたたき込んだのである。そこには、孫の将来とかそういった配慮でなく、もはや死にゆく自身の存在意義をどんな些細な形でもよいから刻印したいという痛切な願望しか見いだせない。石川淳が、自身の素養の大きな部分を祖父に負っている事を自覚しつつも、最後までそれに対する感謝の気持ちを見せなかったのは、そうした省斎のある意味で身勝手な願望の犠牲になったという思いが強かったからではないだろうか。

ともあれ、省斎はそこに人生最大の成果を残す事に成功した。それが、本来自分の願っていたような形ではないとしても、現在の我々は、石川淳の著作の中に祖父省斎の最良の遺産を見いだす事になるのである。

石川淳が祖父を悪しざまに書くのには江戸っ子らしい照れと韜晦が含まれており、額面どおりには受けとれないとは思うが、大筋は渡辺氏の推定のとおりであろう。石川淳と儒学の係わりはこれで決定的であることが明らかとなった。渡辺論文は今後の石川淳研究の方向を定める重要の論文である。

「父親たちの星条旗」

「硫黄島からの手紙」と二部作をなすクリント・イーストウッドの戦争映画である。

葬儀社の老社長が倒れ、イギーという名前を呼ぶ。老社長はジョン・ブラッドレーといい、若い頃、衛生兵として硫黄島の激戦に参加していた。イギーは戦友の名前だった。ジョン(ライアン・フィリップ)は擂鉢山に星条旗を立てた6人のうちの1人だったことから、政府によって「英雄」に仕立あげられ、戦時国債の宣伝のために全米をどさ回りさせられていた。しかし、そうした過去は家族に一切語っていなかった。

ジョンが語ろうとしなかった硫黄島の戦いと、その後の「英雄」としての日々を、息子のジェームズが探っていくというのが原作のようだが、映画版では息子の視点をばっさり削ったようである(原作を読んだ人によると息子は父親と違って自己顕示欲の強い人物らしい)。

星条旗を立てた後も35日間戦闘がつづき、写真にうつっていた6人のうち、3人が戦死したことは語られているが、擂鉢山が日本軍に何度も奪還されそのたびに星条旗が倒された事実は無視されている。星条旗でなく、日の丸がはためいている映像をいれていたら、どんなに激しい戦いがおこなわれていたか一目でわかったと思うのだが。

ジョン以外の生き残りはお調子者のレイニー・ギャグノン(ジェシー・ブラッドフォード) と、ネイティブ・アメリカンのアイラ・ヘイズ (アダム・ビーチ)だった。差別されてきたヘイズは「英雄」にされるのを避けようとしたが、軍の命令で国債宣伝ツアーに無理矢理駆りだされる。ヘイズは「英雄」あつかいされる苦痛から酒に溺れてしまう。

ギャグノンは3人の中で唯一「英雄」あつかいを楽しんでいたが、ただの人にもどってからは何もかもうまくいかず、最後は掃除人で終わった。

第二次大戦時のアメリカは圧倒的な物量を擁した全能の国のようにいわれてきたが、実は1944年頃には厭戦気分が蔓延し、戦費の調達すらままならなかった。「英雄」をでっち上げ、全米をどさ回りさせるなどという茶番がおこなわれたのはそれだけ追いつめられていたからなのだ。もっと早く硫黄島のような戦い方に転換していたら早期講和の可能性はあったかもしれないのである。

「喜劇の殿さん」

小幡欣治による古川緑波の評伝劇。古川緑波のことはエノケンと並ぶ喜劇界の大物だったくらいの知識しかなかったが、なんとも興味深い人物である。

一幕は戦前・戦中のロッパの全盛時代。前半は旗上げ間もないロッパ一座が天下の有楽座で公演を打つ。民藝の役者がアチャラカ喜劇を再現するのがおもしろいが、その台本を書いたのはなんと菊田一夫。若き日の菊田はロッパ一座の座つき作者だったのだ。

大滝秀治が太いストライプの背広を着て弱冠27歳のロッパを演じる。ロッパは華族出身を鼻にかけた傲岸不遜な男だったらしいが、大滝のロッパは温厚な人格者だ。しかし、貫禄たっぷりで、「殿さん」の雰囲気はある。

一幕後半では軍部の命令で、八路軍の捕虜に結成させた興亜新劇団を日本に連れてきて、合同公演をおこなう。ロッパは乗り気ではなかったが、軍の命令は絶対だったし、若い座員は乗り乗りである。夫が上海で戦死したばかりの遠野まよ(樫山文枝)は仇の支那人なんかと同じ舞台に立ちたくないと言い放ち、二人が同調するが、ロッパは軍の命令に従うしかない。

この時、まよと共に公演に反対した弥生(花村さやか)は中国人の俳優と意気投合し、最後の慰労会の夜、会場から彼を連れだし、門限に間にあわなくなってしまう。このままでは脱走になるので、弥生はまよを頼ってくる。あわやというところでロッパが乗りこんできて、座長の貫禄で丸くおさめる。ここのロッパはかっこいい。

二幕は戦後の凋落期。菊田一夫は緑波一座から独立し、『鐘の鳴る丘』のヒットで名声を博するが、ロッパの方は人気が急落した上に財産税をかけられ、映画の脇役で自転車操業。座員はロッパのいないところで脱退の相談。

そんな時にハリウッドから『Three Came Home』(日本未公開)の出演依頼が舞いこむ。ロッパはこれで起死回生と舞いあがるが、戦時中は軍部に協力していたのに今度はアメリカに尻尾を振るのかと、演劇界の反応は冷たい。

アメリカ出発を前に壮行会が開かれるが、座員たちはロッパの戦争責任を言いつのり、出演を辞退しなければ脱退すると言いだす。ロッパをせっついて軍部に迎合した連中がいい気なものだが、要はロッパ一座を辞める口実なのだ。おろおろして座員にすがるロッパはみじめだ。

そこに『Three Came Home』の役が早川雪洲に代わったという知らせ。理由はGHQがロッパにビザを出さないため。興亜新劇団との合同公演がたたったのだ。もしロッパが注目を集めれば、中国人俳優から捕虜虐待で訴えられる可能性があったのだ。茫然とするロッパ。

二幕後半は仕事がなくなり、みやこ蝶々(奈良岡朋子)にお情けで舞台に出させてもらうロッパ。大滝秀治はそれまでのロッパの扮装をやめ、大滝秀治のまま登場する。中風で体がきかなくなり、着物も前をはだけてしまう。蝶々は喜劇の大先輩に敬意を払い、最大限立てようとするが、かつのて貫禄は微塵もなく、卑屈になったロッパが痛々しい。

最後は大石内蔵助に扮したロッパと蝶々のお軽の道行だが、ほとんど老人虐待ではないか。大滝がやると70過ぎに見えてしまうが、実際はまだ50代半ばだったはずである。

ロッパの映画は一本も見たことがない。DVDを調べたが、今、入手できるのは12歳の美空ひばりと共演した『ラッキー百万円娘』だけのようである。エノケンはDVDとCDあわせて20枚以上が現役なのだが。

文人としてのロッパの方はまだ生きている。『古川ロッパ昭和日記』は永井荷風の『斷腸亭日乘』と山田風太郎の『戦中派不戦日記』とならぶ昭和三大日記の一つとして評価が高いそうだ。食通としても知られていて、『ロッパの悲食記』がまだ現役である。

岸田今日子氏と青島幸夫氏が亡くなった。青島氏はなじみがないが、岸田氏は「砂の女」をはじめとする映画や舞台を見てきただけに、感じるものがあった。

最後に見た舞台は1999年の「猫町」だったが、今年は新文芸座の増村保造特集で「卍」や「夫が見た」など、若い頃の怪演を見た。蛇とか女郎蜘蛛とか、陰性の言葉が頭に浮かぶが、日本がつちかってきた陰性の美学を誰にでもわかる形で教えてくれた得がたい女優だった。彼女がいなかったら、現代日本の演劇や映画は平板なものになっていただろう。陰性の美学を継ぐ人がいないのが心配である。

「オーロラ」

パリ・オペラ座バレエ団のドキュメンタリー映画、「エトワール」(未見)で絶賛されたタベルニエ監督の撮ったメルヘン映画で、やはりオペラ座バレエ団が全面協力している。

王(フランソワ・ペルシアン)は悪い宰相に財政が破綻すると騙され、国民に踊りを禁ずるが、オーロラ姫(マルゴ・シャトリエ)は踊りが大好きで、こっそり踊っている。宰相は財政を立て直すために姫を裕福な国の王子と結婚させろと王様に勧める。王妃の宝石を売ったお金で舞踏会を開くことになるが、三階しか開けない。遠国から来た王子は自分の国の踊りを披露するが、オーロラ姫は三回とも縁談を断る。彼女は王子たちに送る肖像画を描くために呼ばれた絵描き(ニコラ・ル・リッシュ)が好きになっていたのだ。

王妃(キャロル・ブーケ)は姫をかばい、結婚に反対するが、宰相は邪魔な王妃を毒殺してしまう。姫は絵描きの前で踊るが、王に見つかり、絵描きは牢に入れられる。最後の舞踏会の夜、姫は絵描きを脱獄させるが、追っ手に捕まり、殺されてしまう。

悲しむオーロラ姫。そこに弟の王子が助けた鷹が守護神となってあらわれ、姫を雲の上に導く。雲の上には絵描きがいて、姫は絵描きと踊り至福の時間をすごすが、守護神は三回雲の上にいったらもどれなくなると警告する。

姫の縁組が不可能と見た宰相は横領した公金で軍隊を買収し、クーデタを起こそうとする。守護神から宰相のたくらみを教えられた姫と王子は王様に伝え、ぎりぎりで阻止する。

ハッピーエンドかと思ったら、弟の王子は王国を捨て、画家修行に旅立つ。姫は絵描きの待つ雲の上に向かい、二度と地上に帰らない。

ストーリーには難があるが、踊りとマルゴ・シャトリエの少女美を見せるための口実であるから、マイナスにはなっていない。まだオペラ座附属バレエ学校の生徒だというマルゴ・シャトリエの美しさがすべてといっていい映画で、その意味で十分成功している。

気になったのは裕福な三人の王子の一人がチベット風の衣装の東洋人で、ジパンゴ国の王子と紹介されていること。ジパンゴ国の踊りは白塗り全裸のスキン・ヘッドの男たちが、石膏で固まったモンゴリアンの女の周りで悶えるというもので、まったくブトーである。マルゴ・シャトリエは嫌悪の表情を浮かべるのだが、フランス人の日本のイメージはいつもこうだ。

「ククーシュカ」

フィンランド映画かと思ったら、ロシア人監督(アレクサンドル・ロゴシュキン)によるロシア映画だった。「ククーシュカ」という題名もロシア語のカッコーのよし。最初の30分間は話が見えず、わけがわからなかったが、だんだん面白くなった。さらに見終わって時間がたつにしたがい、印象が深まってくる。名作だと思う。

フィンランドがソ連に奪われた領土を回復しようと、ドイツと同盟して戦った第二次ソビエト・フィンランド戦争末期の話である。狙撃兵のヴェイッコ(ヴィッレ・ハーパサロ)は抗命罪かなにかで岩に打ちこんだ鉄杭に足枷をつながれ、わずかな食糧とともに放置される(ヴェイッコはソ連軍に投降できなくするためにSSの軍服を着せられるが、ここがわかりにくい)。

ヴェイッコは銃で鎖を切ろうとするが、破片が飛び散って危険なので、鉄杭の周りで火をたき、水で消して岩をもろくする作業をくりかえし、数日かけてやっと自由になる。

ヴェイッコが置き去りにされた日、老いたソ連兵、イワン(ヴィクトル・ブィチコフ)が上官に密告され、軍法会議のためにジープで連行されるが、ソ連軍機に誤爆され、ジープは吹き飛ばされる。イワンだけが助かるが、重傷を負い、近くに住むサーミ人の戦争未亡人アンニ(アンニ=クリスティーナ・ユーソ)に助けられる。

ヴェイッコは足枷をはずすためにアンニの家に道具を借りにいくが、夫が出征して以来、4年間一人暮らしをしてきたアンニは若いヴェイッコに一目惚れし、彼をひきとめる。アンニはサーミ語、ヴェイッコはフィンランド語、イワンはロシア語しか話せず、互いに誤解したまま(ヴェイッコは最後までドイツ人だと思われている)、共同生活がはじまる。

休戦が決まった日、皮肉なことにイワンはヴェイッコに重傷を負わせてしまう。イワンは誤解に気づき、ヴェイッコをアンニの家に運びこむ。生死の境をさまようヴェイッコの魂をアンニがサーミのシャーマニズムで呼びもどすところがクライマックスである。

トナカイを放牧するサーミ人の生活は「世界うるるん滞在記」で紹介されたばかりだが、自身、生粋のサーミ人だという主演のアンニ=クリスティーナ・ユーソのどっしり大地に根を下ろした存在感が圧倒的だ。この映画は彼女の魅力がすべてといっていい。

一種のハッピーエンドで終わるが、都合のいい結末という気がしないではない。この結末を笑い飛ばせるなら、サーミの文化は永遠につづくだろう。

「メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬」

トミー・リー・ジョーンズが監督と主演をつとめ、カンヌでスタンディング・オベーションが15分つづき、最優秀男優賞と最優秀脚本賞をとったというので期待したが、こういう映画は守備範囲外なのか、どこがおもしろいのかわからなかった。

トミー・リー・ジョーンズ演ずる現代のカウボーイが、粗暴な新米国境警備隊員に射殺された親友のメキシコ人、メルキアデスの死体を掘り起こし、犯人の国境警備隊員を連れて、故郷のヒメノスという村に届ける話だが、ヒメノスがあるはずの場所にいってみると、そんな村はないといわれる。メルキアデスがもっていた家族写真に写っていた女性は実在したが、別人の妻でメルキアデスなどという男は知らないという。主人公は荒野で見つけた廃屋をヒメノスということにして死体を埋葬し、国境警備隊員を解放してやる。

男同士の友情を描いたらしいが、まったく理解できない。

予想通り何の成果もなく終わった六者協議に関する論評や関連情報が出はじめている。麻生外相は「、中国が思っているより北朝鮮の対応が固かった。中国は(北朝鮮が)国際原子力機関(IAEA)の査察ぐらいのむと思っていたが、全く違った流れだった

」とTVで語ったそうだが(YOMIURI ONLINE)、河野衆院議長と会った唐家璇国務委員は「北朝鮮は協議の中で、寧辺(ニョンビョン)の核施設を廃棄する用意があるとの姿勢を示した

」が、「米国による金融制裁の解除が前提になると主張したため、米国との溝が埋まらなかった」と語ったということである(MSN)。寧辺廃棄ということは、これ以上核兵器は作らないが、すでに完成したものは持ちつづけるということだ。寧辺以外にプルトニウム製造施設があるかもしれないし、秘匿しやすいウラン型核爆弾を諦めるという保証もない。KEDOの二の舞である。

北朝鮮代表団が余裕の表情だったという報道が多いが(Sankei)、ヒル国務次官補によれば金桂冠外務次官は「(昨年9月の)共同声明に基づく交渉を進める権限を与えられていなかった

」のであり、金融制裁の話をするためだけに北京に出てきたというのが真相のようである。ここへきて瑞兆報道を流しているくらいだから、いくら余裕の表情を装っても、台所事情は切羽詰まっているのだ。

事実、北朝鮮は虎の子の金塊の放出に踏み切っている(朝鮮日報)。タイでの売却で2800万ドル(約33億2556万円)の外貨をえたというが、これはBDAで凍結された金額に相当する。金の含有量の著しく低い粗悪な金貨の輸出で稼いでいるという話もある(ZAKZAK)。

中国は11月に前年比14%増の石油を北朝鮮に輸出したが、これは北朝鮮を六者協議に引っぱりだすためだろう。それでも面子をつぶされてしまい、北朝鮮に対して本当に影響力をもっているのかという疑いが浮上している。

国連の制裁決議に賛成してから北朝鮮は中国のいうことを聞かなくなったと見る向きもあるが、おそらく影響力など最初からなかったのだと思う。先々週号の週刊文春によれば、北朝鮮各地にある朝鮮戦争で戦死した中国人兵士の慰霊碑が長年放置され、ひどい状態になっているという。中国が抗議すると、北朝鮮側は管理費を要求したというから、中国は最初からなめられているのだ。

あてずっぽうだが、春窮のあたりで金正日は再度の核実験に踏み切るような気がする。来年の春窮は厳しそうだし(聯合ニュース)、核爆弾の微調整が早ければその頃には終わるからだ。

10月の実験は失敗したので1発だけだったが、次回成功すれば5発くらいは爆発させ、技術的信頼性を誇示するはずである。中国は金正日の首のすげ替えに踏み切らざるをえなくなるだろう。そういえば「中国、来年後半ごろ北朝鮮軍クーデターを画策する可能性」という記事が朝鮮日報に出ていた。

「武士の一分」

山田洋次監督の時代劇三部作の最後を飾る作品で、原作は藤沢周平の「盲目剣谺返し」(『隠し剣秋風抄』所収)。

木村拓也主演で話題になっているが、主人公の三村新之丞は木村拓也以外は考えられない。最初の現代風の軽口をたたく場面はどうかと思ったが、失明した後のやつしの表情が水際だっているのだ。歌舞伎だったら紙子を着せるところだろう。

前二作は秘剣を密かに伝承した下級武士が藩内の派閥抗争に巻きこまれ、やむなく秘剣を使うという話だったが、今回は思いがけず失明した武士が妻を辱めた上司に果たし合いを申しこむという純然たる私闘である。どちらが勝手も表沙汰にはできないわけで、事実、そのように終わり、余韻が深い。

相手は江戸で新蔭流の免許を受けた使い手の上に、三村は特別な技を授かったわけではない。彼は死ぬ前に一太刀でも返したいと、それだけを考えている。切羽詰まり方が違うのであって、「秘剣」が薄っぺらに思えてくる。

物語の鍵となる妻加世を演じた壇れいがまたすばらしい。こういう女優が隠れているのだから、宝塚は底が知れない。

仇役を引き受けた坂東三津五郎、中間役で底力を示した笹野高史、いかにもという役の桃井かおりとよく揃えたものだ。

先月、京都でICADL2006(アジア電子図書館会議2006, International Conference on Asian Digital Libraries 2006)が開かれたが、その関連で国立情報学研究所が進めている学術雑誌をスキャンし、検索できるようにするプロジェクト、GeNiiを紹介するレポートがMYCOMジャーナルに掲載されている(「ICADL2006 - 雑誌データベースを5年で構築!? GeNiiスタート中」)。

GeNiiではすでに数千本の論文の電子化を終えていて、公開条件によって全文をオンラインで読めるもの、アブストラクトだけが読めるものと違いはあるが、すくなくとも書誌情報だけは電子化された全論文で公開されているという。

すごいのは引用関係をデータベース化していることだ。見せ方を工夫すれば、これだけでも強力なツールになる。

さて、問題は著作権である。大学発行の紀要や学会発行の学術誌に発表する場合、論文の著作権はその大学や学会に譲渡されるのが一般的で、学会によっては論文のコピー代が収入源になっている場合もあると聞く。学術目的でも難しそうな気がする。記事を引く。

ところがこれが、意外とすんなりと動いているらしい。

「オープンアクセスという考え方で、公的な用途であれば、大手の学会でも許諾を受けられるようになってきています」というのである。Natureなんかもオーケーだそうだ。

場合によっては、投稿時の論文ならオーケーとか、いろいろな条件があるが、ぜんぜんだめ、というほどでもないらしい。

日本の出版社の古い体質から考えると、にわかには予想もできない感じだが、現実にそうなのだそうだ。

国立情報学研究所では学術雑誌の次は一般雑誌、その次はフリーペーパーやチラシ類と意気ごんでいるそうである。この通りに進んでくれるなら結構なことだが、はたしてそんなことが可能だろうか。

雑誌の電子化については、以前、国会図書館の担当者にインタビューさせていただいたことがある。

インタビューの中には書かなかったが、明治時代に発行された雑誌でも著作権が切れていることを確認するのは気の遠くなるような作業が必要なのだ。

特に難しいのは投稿欄と広告だという。名のある作家なら没年の確認はそれほど難しくないが、投稿者となると絶望的に困難だ。しかも、明治・大正の文芸誌には投稿を中心にした雑誌がすくなくないのである(谷崎潤一郎をはじめとして、雑誌の投稿欄から世に出た作家は多い)。

また、犯罪報道などではプライバシーの問題も出てくる。学術雑誌が終わったから一般雑誌とはなかなか行かないのである。

雑誌のバックナンバーがオンラインで読めるようになれば素晴らしいと思うが、著作権法をいじらない限り、夢のまた夢ではないだろうか。

「犬神家の一族」

1976年の大ヒット作を同じ監督、同じ主演俳優でリメイクした珍らしい作品である。多少カットされているものの、脚本もほぼ同じらしく、カット割りも見覚えがある。

公開前から評判が悪く、今年の正月大作の中では唯一興行的にふるわないらしい(6時半の回だったのにガラガラだった)。

話の種に見ておこうと期待せずに見たが、それほど悪くはなかった。石坂浩二はドタバタ走りまわる場面ではつらそうだったが、富司純子と尾上菊之助の母子共演がさすがで、これだけでも見る価値がある。

加藤武の「よーし、わかった!」はもはや無形文化財だが、なんと大滝秀治まで同じ役(神主さん)で出演していた。中村敦夫の古舘弁護士はよかったが、松嶋菜々子の珠世はお粗末だった。配役については比較したサイトがある。