-

井辻朱美 『水晶散歩』 沖積舎

-

ファンタジーの翻訳者、実作者として著名な著者の最新歌集である。まず、SF的な意匠の歌の高い調べに別世界が開ける。

失血のしづかな恍惚ほぐれゆきリボンのごとくに宇宙がうたふ

そのかみにわれらは四人 惑星のみどりしたたる述語の海よ

日本人の書いたスペース・オペラというと、思わず引いてしまうのだが、短歌に仕立てると、どうしてこうも自然に決まるのか。泰西歌劇の世界も、ぴたりと日本語にはまっている。

わらびもちのつめたい透明 冬の夜にカストラートの唇ひらく

「わらびもち」の冷やっこい食感が舌頭に甦える。宝塚とは違ったハイカラさである。大写しにされたカストラートの唇には少女漫画的な線の鋭さがあり、張りつめた空気感は水晶を思わせる。

「樹脂の空間」という連作では、空気感はさらに鮮かである。ここはどうしても引いておきたい。

かかともて地霊をしづめる男きて横切れりわれとたましひの間

繻子の胸ひらきて道化がつかみ出す葛切りのやうにながきたましひ

空間をくりぬくカプセル見せながらグランジュテする 深夜のキリン

生まれたるミルクのしずく チュチュの腕に抱きしめられて空間たわむ

ピアニシモとぢこめし腋高くしてやがてトウよりにじむ水紋

手の甲をつねにみあぐるしぐさにてわれは虚空を腑分けしてゆく

圧すときに銀のつめたさ 空間はこよひも無私の粒子に満ちたり

その腰をとりのこしつつ潮はひきふたつに折れる人体のふしぎ

落ちること降ることのちがひダンサーのあとからしづむ薄紗のひろがり

みづからの靴にふれむとゆびさきは白くほぐれる チュチュの清鳴り

繻子の胸板まげて花束ひろふときくぐるこの世のうすぐらき幕

拡がる水紋。たわむ身体。チュチュの衣ずれ。空間を「腑分け」して踊る形姿。音幻のまにまに肉体の量感が迫る。

この歌集は「水晶」の鋭さの一方、「散歩」という軽みの世界にも遊んでいる。たとえば、欧州旅行の連作。

博物館のファサードの石段に脊索やわらかきヒト属すわる

どこまでも風のみ吹いてゆく原の私も風車も天の視界のなか

筋肉の微細なかたち覚えよとアンダルシアの熱風まみれ

たえまないかなしみのゼンマイ生えつづけ空港からすでに霧ふかき街

いちまいのものすごく蒼い舌のように海が太陽をねぶっている午後

そのかみに小麦を挽いた石の肌理 仏像の掌 風をさはるものたち

ローマ軍の残したはね橋またぐ空わたしは娼婦であつたかもしれず

欧州の遺跡のかもす日本と違う空気感を著者は楽しんでいるが、東南アジアの旅には別種の空気がからみつく。

コンパアトメントの蛇のつながる車両にて密林のなかをかけぬけてゆく

挨拶に合掌する手が胸より高いウェイター・コム君のしづかな矜恃

植物的多足類と名づけたいほどにゆたかなみぶりをわたしに話す

惑星のもつとも愛でられし地帯にははげしくものいふみどりが育つ

空間を掬い掬いして浴びるやうな踊り娘の皮膚は縫ひ目をもたぬ

熱帯の懈怠。軽みの隙間から、またしても肉体の量感がのぞく。だが、著者の本領は屋内ではぐくむ空想にあるのかもしれない。

たぶん青いひかりの中で遊弋するミュージアムショップの店員らの尾

『魔女の宅急便』に想を受けたとおぼしい連作は反歌であろうか。

魔女志願キキの黒服だして着る北欧の落ち葉がからんと鳴る朝

野に映える雲の影さへさむさうに魔女たちの渡りの季節

魔女の群れとともに、著者はどこへわたっていくのか。

-

稲垣足穂 『一千一秒物語』 新潮文庫

-

最初期から最晩年までをカバーした作品集で、ジャンル的にもほぼ網羅している。これ一冊で稲垣足穂をわかったつもりになっても、それほど間違うことはないだろう。

20年ぶりに読んだが、新鮮である。「一千一秒物語」の軽妙洒脱は21世紀でも通用する。「弥勒」もすばらしい。昭和の初めには、こういうあぶない作品を発表できる場があったのだ。新感覚派の運動は、異端作家が活躍する余地を拡げたことだけでも評価していい。

ちょっと意外だったのは「A感覚とV感覚」が「群像」に掲載されていたこと。60年代後半の再評価がはじまるまで、「群像」は稲垣足穂の数少ない発表の場だったのである。

-

井上靖 『敦煌』 新潮文庫

-

昔、映画が公開された時に読みかけたが、映画がお粗末だったので本の方もほったらかしにしていた。今回、ようやくページを開いたが、映画より段違いにおもしろく、巻を置くあたわず読んでしまった。

物語のおもしろさもあるが、主人公の趙行徳が文字に憑かれた男だという点に興味を引かれた。西夏文字の謎に引かれて辺境を放浪し、戦争に巻きこまれて西夏の外人部隊の兵士にされてしまう。新疆での調査中に軍の演習に巻きこまれたという片岡裕氏のエピソードを思い出したが、趙行徳の文字に対するとり憑かれたような執念がリアルに描かれている。旋風礮を放ちながら、突進していく趙行徳の姿は戦う学者そのものだ。

映画では李元昊を演じた渡瀬恒彦が目をむいて絶叫し、映画を一層安っぽくしていたが、原作では西夏の初代皇帝らしく重厚寡黙であり、権力者の不気味さを湛えていた。

映画で唯一魅力的だったのは中川安奈が演じた生気あふれるウイグル王女だったが、原作では出番は少かったものの、そのことが余韻を深めている。

この作品も「群像」に発表されていた。当時の「群像」はエンターテインメント性のある骨太な作品を載せていたようだ。

-

井上靖 『風濤』 新潮文庫

-

元寇を高麗の視点から描いた小説だが、元と高麗宮廷の外交交渉が中心である。高麗の正史に密着して書かれたらしく(引き写しという人もいる)、文体もふくめて西域もののような華やかさはなく、絶対権力者に翻弄される小国の悲哀を厳粛に描いている。

高麗は蒙古のために、日本とは較べものにならないほどの損害をこうむっていた。日本は壱岐島と北九州の一部が、短期間戦場になっただけだが、高麗は30年にわたって国土を蹂躙され、降伏後は達魯花赤と呼ばれる代官の苛斂誅求にさらされた。二度の日本遠征では兵站基地にされ、戦闘員、水夫、役夫を徴発されただけでなく、九百隻の軍船建造を命ぜられ、疲弊した民力を最後の一滴まで搾りあげられた。

小説は高麗の太子倎が、降表をささげて蒙古にむかうところからはじまる。入朝中に父の高宗は没し太子は元宗として跡を襲うが、同じ頃、蒙古ではフビライが即位する。フビライは当初懐柔策にでるものの、しだいに本性をあらわにしていき、ついに日本遠征を通告する。

元宗は、はじめて拝謁した際にフビライが見せた温顔を心の支えにして、苛酷な要求にもあれこれ理由をつけ、自分はフビライから目をかけられていると思いこもうとするが、これは片恋にすぎない。一方、フビライを高麗にことさらつらくあたる暴君と見る宰相の李蔵用がリアリストかというと、そうではあるまい。フビライの内面を忖度しているのは李蔵用も同じで、フビライの邪悪視は元宗の思いいれの裏返しなのである。要するにどちらも現実を見ていない。本作のフビライ像はセンチメンタリズムでぼやけており、『敦煌』の李元昊のような存在感はない。

高麗の最大の敵となったのは、元軍に拉致されたり、降ったりした帰附民とよばれる高麗人だった。元朝は高麗帰附民だけの軍団を編成し、人質として元に送られた高麗貴族に指揮をとらせた。

日本遠征をフビライに吹きこんだのは趙彝という帰附民だったし、ことあるごとに高麗の不利益になるような進言をしたのも高麗の降将を父とする洪茶丘だった。洪茶丘はフビライの言うなりになる虚無的な人物としてしか描かれていないが、母国を失い、元の官僚機構の中で生きていかなければならない身としてみれば、言い分はあったはずである。

高麗を裏切った者たちが外患を深めた一方、江華島に遷った都を最後まで守った三別抄という特別守備隊は、降伏後は内憂の種となる。

第一部は文永の役までで、心労をかさねた元宗は遠征軍の発出直前に薨ずる。第二部は弘安の役までで、元宗の跡を襲った忠烈王はフビライの公主クツルガイミシをむかえて高麗朝の生き残りをはかろうとする。

重厚と言うより陰々滅々な歴史物語であり、隣国のねじくれた国情もなるほどと思った。

なんと、この作品も「群像」に連載されていた。昔の「群像」には本当にいろいろな作品が載ったのだ。

-

井上靖 『孔子』 新潮文庫

-

刊行直後に読みかけて放りだしていた小説である。孔子が亡くなって33年後、蔫薑という虚構上の弟子が魯都の孔子研究家のグループの訪問を受け、故師を語る体裁をとっている。

蔫薑が孔子と出会ったのは26歳の時だった。魯の政治改革に失敗した孔子はごく少数の門弟を連れて14年間の遊説の途につくが、もっとも苦しく危険だった陳蔡の旅に出ようとしていた時、蔫薑は雑用係として一行にくわわる。楚軍と呉軍が激突する辺境の地を旅する間に蔫薑は孔子に深く心服し、以後16年間、家僕であり門弟でもあるという曖昧な地位のまま仕えた。師の歿後、3年の服喪をへて魯の山奥で隠者同然の生活にはいる。

最初は物語形式だったが、二章の途中から問答形式になり、三章からは孔子研究家グループが直接発言をはじめ、シンポジウムの観を呈する。内容は公民館の文化講演会のレベルであるが。

この小説は1989年に刊行された。構想20年というが、1980年代にはいってからは新しい研究が出てきて、儒者のルーツが葬送技術者であり、怪力乱神を語らぬどころか鬼神のごく近くにいたことが明らかにされている(加地伸行『沈黙の宗教―儒教』など)。ところが、本作は旧来の儒教観(それも新注以後の)に終始している。戦国時代に近代的な学派を想定すること自体がリアリティに欠ける。作品としてもくりかえしが多く、数ページごとに休憩がはいり散会の時間が来てしまう。最晩年の作という事情をさしひいても、創作力の衰えは目を覆いたくなる。

今回、我慢して最後まで読んでみたが、最後の第五章で蔫薑のモノローグにもどり、半世紀ぶりに陳蔡を旅し不函を再訪した経緯を語る。物語仕立となると井上靖の本領が発揮される。孔子は顔回、子路、子貢を三人で一組の逸材と考えていて、昭王にまみえようとしたのは自分を売りこむためではなく、三人を一緒に仕官させ存分腕をふるわせるためではなかったかという仮説が創作の動機になっていたことがわかった。この程度の思いつきで400ページは苦しい。

-

田原総一朗 『日本の戦争』 小学館

-

あとがきに「あの戦争が始まった原因は、軍部の暴走ではなく、世論迎合だった

」とあり、広告や書評でもそれを惹句にしていたが、本文では特に掘りさげられているわけではない。幕末から大東亜戦争開戦までの歴史を冗長に書いていて、勉強ノートの域を出ない。その道の権威に教えを受けたというだけに数十ページに一ヶ所程度おもしろい指摘があるが、効率が悪すぎる。通史は類書にまかせ、戦争の転機となった時期に焦点をしぼるべきだったのではないか。

全七章あるが、唯一おもしろかったのは第五章「昭和維新」で、この章は読む価値がある。

二・二六事件は農村の疲弊と政党政治への国民の絶望を背景に起こったとされてきたが、高橋是清の積極財政によってすでに好況に転じており、農村の状況も持ちなおしていたという。GNP、農村の生産価額とも大恐慌前の水準に回復したが、求人倍率にいたっては1930年の0.77倍に対し1936年は1.29倍と急伸している。事件前年(1935)は名目成長率6.8%に達し(!)、輸出はすこぶる好調で紡績は英国を抜いて世界第一位、人絹はフランス、イタリアを抜いて第二位になっている。社会不安でクーデターがおこるような状況ではなかったのだ。愕然とした。

事件六日前におこなわれた総選挙では投票率は78.7%に達した。天皇機関説攻撃で皇道派と結んだ政友会が70議席も減らしたのに対し、反皇道派の旗幟を鮮明にしていた民政党は78議席増やして第一党となった。無産政党はなんと5議席から22議席へ躍進している。国民に見離されていたのは政党政治ではなく、神がかりの皇道派だったのである。

追いつめられた皇道派に躍らされたということもあろうが、青年将校は現実を直視するどころか、まったくの思いこみであの暴挙におよんだのだ。純粋ではなく、たただの馬鹿である。日本ではいまだに青年将校を讃美する人が跡を絶たない。日本のマスコミは甲子園球児を純粋だと持ちあげる悪癖があるが、青年将校神話も純粋信仰の延長に生まれたのだろう。

章の最後では、二・二六事件の翌年におこなわれた総選挙(日中戦争直前におこなわれた選挙でもある)で無産政党が22議席から38に議席を伸ばした事実をあげ、こう締めくくっている。

軍部が独裁職を強め、日中戦争に突入と、つい直線で結びがちな時代に、実は冷静に軍部の撥ね上がり苦い眼差しで見ていた國民が少なからずいた、ということである。斎藤隆夫が有名な「粛軍演説」を行ない、社会大衆党の麻生久が「政府は資本主義を変える(統制経済=国家資本主義)のか」と広田首相に問うて、広田を絶句させたのもこの時期だった。それも国民の意思の後ろ盾があってこそと思える。

「まだまだ、日本の政党政治に可能性はあった。それが、戦争が始まって、何もかも吹っ飛んだ。言論の自由も、資本主義もね」

坂野が降参というように両手を上げていった。

経済不況から二・二六事件が起こったという通説はヨーロッパのファシズムと安易に同一視した結果なのだろう。こんな出鱈目、誰が言いだしたのか?!

満洲国を事実上容認したリットン調査団の報告を、満洲国否定と早とちりし、新聞が一斉に批判したことが戦争への転機の一つになったという指摘も目を引いたが、すぐに話題が移ってしまった。こういう部分こそ掘りさげてほしかった。

-

加藤典洋&橋爪大三郎&竹田青嗣 『天皇の戦争責任』 径書房

-

「天皇の戦争責任」という水かけ論になるしかないお題(マルクス主義者の失業対策事業?)に新しい議論軸を設定しようとした意欲的な鼎談であり、かなりの程度成功している。厚さは同じくらいだが、ほぼ重なる話題をあつかった田原総一朗氏のお勉強ノートよりも、格段におもしろいし、ためになる。

冷静に考えるなら昭和天皇に戦争責任がないのは自明であるが、ないと言い切ることに一抹の引っかかりがあって、その引っかかりに注目した点に加藤典洋氏の『敗戦後論』の意義があったといえよう。加藤氏の議論は近代的・合理的な見てくれを整えても、本質的に太古的・呪術的であって、橋爪氏の醒めた論に食い下がることで自己の太古性・呪術性が自覚されてくるという、一種精神分析的なプロセスが進行していく。そこが本書の読みどころであり、またなぜ今、天皇の戦争責任かの答えでもある。

加藤氏は三島由紀夫の「英霊の聲」を援用して天皇と国民の間にコミットメントが存在したとしきりに言いつのるが、要するに皇道派の「純粋」なる青年将校同様、天皇に依存しているのである。それは理想が語れなくなり形式的「倫理」に立てこもるしかない左翼人士にもあてはまる。天皇制の呪縛から解放されるには、橋爪氏のように論理的に明白な昭和天皇の無罪責を直視するところからはじめなければならない。

司会の竹田青嗣氏が最後に在日韓国人の立場から戦後の論壇を俯瞰し、「日本の知識人が、「戦争」をとにかくひどい「悪」として懴悔して、いわばどこまでも恥じ入ろうとしたのとほとんど似た構造が、やはりヨーロッパ思想でも起こっている

」と指摘しているのは重要である。「さんざんこの「ねじれ」に苦労するという経験をもった日本から、ヨーロッパ近代の「原罪」のリアクションとしての思想を乗りこえる可能性がでてくるかもしれない

」という結語は、21世紀の課題を教えてくれているのかもしれない。

-

立花隆 『ぼくが読んだ面白い本・ダメな本』 文藝春秋

-

『ぼくはこんな本を読んできた』の続編で、その後の五年間に著者が週刊文春の「私の読書日記」で紹介してきた本が一望できる。前著はこの「読書ファイル」で最初にとりあげた本だった。「読書ファイル」も五年たったわけである。

最初に「宇宙・人類・書物」という長い前書がある。題名は茫洋としているが、中身は明治以降の日本の出版史と立花流の読書術で、いろいろ蒙を啓かれた。出版関係では悪い話ばかり聞こえてくるが、長いスパンで見れば、現在は大正末の円本ブームの再来というべき出版ブームで、ことによると、今後何十年かの文化の基礎固めをしている時代なのかもしれない(逆にいうと、これから本当の出版暗黒時代が来る?)。

読書術はブラウジングの勧めで、著者はWWWとの出会いで身につけたという。紙の本でこそWWW流のブラウジングは役に立ち、電子メディアにまさると書いているが、同感である。

「私の読書日記」の部では250冊以上の本がとりあげられている。あいかわらずの知的健啖ぶりで、奇書・珍書の類がぞろぞろ登場する。説明が詳しいので、雑学集としても役に立つだろう。

わたしにとっては普段視野にはいってこない高額の本の情報が豊富なのがありがたかった。『神代地誌』、『ウパニシャッド』、『ナグ・ハマディ文書』、『井伊家資料幕末風聞探索書』などは大いにそそられるのだが、どれも二万円を超える本で、買うにはかなりの決心がいる。

小出版社の本が多く、青土社と国書刊行会が健闘しているが、大月書店が科学書で気を吐いているのは意外だった。

追記: 秘書募集に500名も応募があって、選考に苦労した話が出てくるが、その時採用された佐々木千賀子氏が『立花隆秘書日記』というおもしろい本を書いている。本書のカバーする時期と重なるので併読するといい。

-

鷲田小彌太 『知的インターネット生活術』 中経出版

-

学生の間でインターネットにどんな期待がもたれているのか、気になって読んだ本である。著者は大学の先生だが、目下売れっ子で、月刊ペースで本を出している。学生の間の知名度も高い。

全九章の本だが、第一章は面白かった。第二章も、テンションは落ちるが、まあ面白い。第三章以降はスカスカ。最初の二章を読めば十分だが、売れっ子の著者特有の勢いがあり、読んで損をしたという気分にならないのはさすがというべきか。

知的生産には本を蓄積しなければならないし、いつでも取りだせるように、手元に置いておかなければならない。要するに書庫をもたなければならず、日本の住宅事情がネックとなるが、著者はインターネットによって書庫問題が解決し、今や誰でも知的生産ができる状況が生まれたとしている。

勢いがあるのはいいが、紙の本よりも液晶画面の方が読みやすい云々という記述はいかがなものか。昨年9月に出た本なのに、パソコンの推奨スペックがCPU75MHz以上、メモリ32MB以上になっているのも、おやおやである。昔の原稿を使い回したのだろうか。

-

江藤淳 『南洲残影』 文藝春秋

-

江藤淳の最晩年の本である。西郷隆盛は政治的人間として失敗したが、失敗したことによって思想を残したとしている。三島由紀夫の自裁と西郷の死を同型と見ているのである。西南戦争の薩軍は作戦上の誤りを多数犯したが、楯の会同様、はじめから滅びるための決起であれば失敗でかまわない、いや、失敗でなければならないという論法である。実際には文学的な決起などありえないのだが。

文学のために内戦を起こされてはたまったものではないが、江藤の死に魅入られたようなパセティックな文章には妙なリアリティがある。日本型政治的人間の解読としてなら正鵠を射ているかもしれない。

今、「日本型政治的人間の解読」と断ったのは、西郷の死の五年後に発表され、やがて「扶桑歌行進曲」を押しのけて帝国陸軍の分列行進に使われることになる「抜刀隊の歌」を導きの糸にしているからである。

吾は官軍我が敵は

天地容れざる朝敵ぞ

敵の大将たる者は

古今無双の英雄で

これに従うつわものは

共に慄悍決死の士

「吾は官軍

」の「吾」が会津藩士を主体とした警視庁抜刀隊であり、「古今無双の英雄

」という「敵の大将」が西郷を指していることはいうまでもない。お傭い外国人のルルーはこの詩に悲愴な旋律をつけた。メロディーの聴けるサイトもある(ここのはゲーム音楽みたいで、あまり悲愴ではないが)。

この詩を作った外山正一は漢字廃止論の急先鋒で、初代東大総長となった極めつけの開化派だが、ルーツは徳川の遺臣だった。措辞から推すに古色蒼然たる刀槍で死闘を演じた旧朝敵の会津藩士と、新朝敵の薩軍の双方にシンパシーを感じていただろうことは想像に難くない。

著者は新旧の朝敵を讃えた歌で観兵式をおこなう帝国陸軍のアイロニーを次のように剔抉する。

正規軍である帝国陸軍、つまりは官軍が、反逆者の軍隊である薩軍を理想にするとはいかなる次第か。それは正規軍が、反逆者に優越するエトスを持ち得ぬことを告白しているのか。もっと簡単にいうなら、日本の正規軍とは、実は反逆者に憧れる軍隊であったか。

このように考えていくと、ラジオが伝えたあの観兵式の情景が、意外な緊張感に溢れる光景として描き直される。官軍の頂点にある「大元帥陛下」の御馬前を、反逆者に憧れる心情を歌い上げた「分列行進曲」の旋律に乗って、正規軍の諸部隊が行進して行く。確かに、「……天の許さぬ反逆を/起せし者は昔より/栄えしためし有らざるぞ」という、戒飭の一節がないわけではない。だが、二・二六事件は、ほとんど西郷挙兵のその瞬間から、国軍の構造のなかに潜伏していたのではないか。

二・二六事件が妄想の産物であってみれば、旧日本軍とは西南戦争以来、妄想の軍隊だったといえそうである。もっとも、反戦平和を唱える人種とて、マルクス主義という似非科学に洗脳された妄想集団にすぎず、同じ穴のなんとかである。近代日本の不幸は文学趣味に淫した政治もどき人間が跋扈し、真の意味での政治的人間を昭和天皇以外にもたなかった点にあるだろう。

-

内田魯庵 『魯庵の明治』 講談社文芸文庫

-

山口昌男と坪内祐三が編んだ内田魯庵の随筆集である。軽い気持で読みはじめたが、こくのある文章で思わず身をただして読みふけった。

難しいことが書いてあるわけではない。文明開化期を回顧した閑文章で、銀座名物記や新聞社・出版社の盛衰記、見世物評判記があったりで、まぎれもない随筆なのだが、行間からうかがわれる精神の広さ、自在さは尋常ではない。薄田泣菫の『茶話』や『艸木虫魚』はエスプリが効いているものの、読んで得をしたと思わせるところがあった。立身出世主義というか、教訓をあたえてやろうというおせっかいなところがあったのである。魯庵の文章では得をした気分にはならない。無用の用という考えすら浮かばない。江戸の随筆家同様、好奇心のおもむくまま悠々と遊んでいる。日本の近代には、こういう人も生きていたのである。

どれも面白いが、最晩年の「銀座繁盛記」と「下谷広小路」の二つはことに面白い。銀座も上野御徒町界隈も、魯庵の頃とはすっかり変わってしまったが、服部時計店、博品館(昔は新橋のたもとの勧工場だった)、ビアホールのライオン、天賞堂、浜松楽器製造(ヤマハ)等々、ランドマークは残っていて、実に楽しい(震災前の地図を入れてほしかった)。早川食堂が出てきたが、ナイル・レストランの隣のあの早川食堂だろうか。「銀座繁昌記」は著者の死のために伊勢與の三枝與三郎伝で終わるが、伊勢與はギンザのサヱグサとしてまだ健在である(この辺の話題はわびさびストリートが詳しい)。

丸善焼亡をつづった「灰燼十万巻」も貴重な記録である。魯庵は34歳で丸善に書籍部顧問として迎えられたが、その7年後、丸善が全焼している。「ケサミセヤケタ」という電報で火事を知ったという出だしはユーモラスだが、稀覯書が灰となった焼け跡を右往左往するくだりはただただ涙である。

-

山口昌男 『「挫折」の昭和史』 岩波書店

-

清水邦夫に「恋する人びと」という芝居がある。戦争直前の国家社会主義が吹き荒れた時代、北陸の軍都で陸軍将校と地方知識人が「暗殺の森」のような妖しい時間をすごすという話で、内地のそれも地方を舞台にこういう出会いを仕組むのはフィクションとしても無理があると感じたものだった。

しかし本書を読んで、ひょっとしたらありかなと思うようになった。現実にはありえないけれども、フィクションとしてなら成立するのでは、という意味だが。

本書は甘粕正彦と石原莞爾を軸にした昭和精神史である。軸というよりネットワークのハブといった方がいいかもしれない。甘粕が満映を、石原が国柱会を通じて体制からはみだした知識人と交流があったのはよく知られているが、この二人のファシズム軍人がつながる地下水脈はとんでもない広がりをもっていて、しかも昭和モダニズムとその源流である1920年代アヴァンギャルド芸術にまでつながっていたのである。

甘粕と石原といえば満洲だが、満洲国は国家社会主義の実験場の面をもつ一方、モダニズムの王国でもあった。戦後、満洲からの引揚者の中から安部公房をはじめとする異才が輩出したのは当然だったのだ。

1980年代の著者は記号学と構造主義のルーツが今世紀初頭にヨーロッパとロシアで隆盛したアヴァンギャルド芸術にあり、綺羅星のような芸術家、思想家がスターリン主義とナチズムによってつぶされていった経緯を華麗に描きだしたが、それと同じことを昭和の日本でやってみせたのである。日本の場合、アヴァンギャルド・ネットワークの中心にいたのがファシズム軍人だったというのはなんという皮肉だろう。

本書には林達夫や小泉信三、山口淑子のような有名人も登場するが、文学史の片隅にちらと名前が出るだけの人、歴史からは消えた人、消されてしまった人の方が多い。日本に先んじて、満洲で国際スポーツ大会を成功させた岡部平太、エロ本の秘密出版で警察を手玉にとったばかりか、浅草で破天荒な「デカメロン」を上演したり、メーデーにタキシードで参加して逮捕されたりした梅原北明は本書ではじめて知った。まだ、アナーキストが一勢力をなしていた頃の話である。

二・二六事件によって国家社会主義になだれこむ直前までこんなに自由な時代が日本にあったのかと嘆息させられた。自由を圧殺したのはまたしても社会主義だ。言うまでもなく、20世紀の蛮行は社会主義が引きおこした。社会主義は無条件の悪である。

-

山口昌男 『「敗者」の精神史』 岩波書店

-

『「挫折」の昭和史』につづく本だが、時間的には前の時代をあつかっていて、エピソード1といったところか。

この数年、「作家事典」で文学史関係の本をのぞいていて、いろいろ気になる名前やグループを見かけたが調べる手だてがなかった。本書でようやく背景がわかった例がいくつもある。既成の文学史にいかに穴が多かったかということでもある。

題名に「敗者」とあるが、「官」に対する「在野」というほどの意味で、世間的には成功者に分類される人が多い。それをあえて「敗者」と呼ぶのは在野で活躍した知識人の中で旧幕系の人間が重きをなしたからだ(石川淳もその一人)。徳川の遺臣たちは、明治国家が作りあげつつあった立身出世主義のピラミッド構造を横目で見ながら、野にあって江戸の文明を後世に伝えたのである。

吉野作造が古書狂だったというのは楽しいが、花園歌子との師弟関係には驚いた。花園はストリップの走りのようなことをしたモダン芸者として著名だったが、民本主義の指導者である帝大教授は彼女を弟子にして序文まであたえていたのである。現在なら桝添要一が飯島愛の本に序文を書いたとしても誰も驚かないが、ちょっと前だったら丸山真男が黒木香を弟子にするなどありえないことだった。それに匹敵することを大正時代にやっていたのである。

吉野の論敵となった丸山鶴吉という警視総監もおもしろい。梅原北明が逮捕された時、警視総監がじきじきに取りしらべると称して呼びだし、人払いをしてから「『変態叢書』の次の企画は何か?」と尋ねたという話が前著で紹介されていたが、その警視総監は丸山だったらしいのである。吉野の周辺には、左翼史観ではとらえきれない知の広がりがあったのだ。

-

山口昌男 『内田魯庵山脈』 晶文社

-

山口昌男は『「挫折」の昭和史』、『「敗者」の精神史』で、官学中心の学問史では見えなくなっていた在野の知の系譜を掘りおこしたが、江戸から連綿と続く隠された精神史を、本書は内田魯庵という視座を通して再検討し、1930年代に忽然と消えた「知のシャングリラ」の復元を試みている。

なぜ魯庵か? 一つには魯庵が在野の精神史を縦につらぬく山脈のような存在だからだ。昭和的なものが揺りもどしを繰りかえしながら、ゆっくりと沈下しつつある現在、著者は魯庵と魯庵が体現した都会的な知が浮かびあがる日は近いという見通しをもっているようだ。

本書は三部にわかれる。第一部「魯庵の水脈」では、前二著でおなじみの坪井正五郎、林若樹、大槻如電、大槻文彦、清水晴風、幸田成友、フレデリック・スタールといった集古会の文人ネットワークに連なる面々が再び登場するが、二番煎じに陥っていない。魯庵との係わりという新しい切口から描かれているからだが、いずれの人物にもそれだけの内容と奥行がそなわっているからだろう。

第二部「魯庵の星座」では富士崎放江、三田平凡寺、アントニン・レーモンド、板祐生、永井荷風、広瀬千香、平子鐸嶺といった、荷風を除くと、今日では忘れられた面々が登場する。まさに「失われた日本人」だが、これが実に面白い。日本人に個性がないとか、画一的だというが、表に出ようとしなかった人々の中には端倪すべからざる自由人が潜んでいたのである。

第三部「魯庵のこだま」は実作に即して魯庵の広大で豊穣な知的宇宙を描きだしている。小説至上主義の近代文学に対抗して、江戸以来の随筆の伝統を復権しようという試みでもある。

最後の部分では山口の師である人類学者の岡正雄と、その兄で岡書院を主宰した岡茂雄の再評価を通して、柳田國男と柳田が代表した「ピラミッド型の知」を批判している。

柳田國男がピラミッド型の知を代表しているというと、いぶかる人が多いかもしれない。柳田こそは日本に民俗学を移植し、民間に埋れた知を発掘した人ではないか、と。この間のねじくれた事情を山口は次のように語っている。

柳田は播磨の出身で、一高・帝大・官の生活という当時の出世街道を駆け登った人物である。従って江戸などの残滓を味わうゆとりがなく育った人であって、藩閥政府の作った階層秩序を前提とした教育ピラミッドをやりすごし、学問を娯しんで生涯を過ごそうとする人々の遊蕩気分などを理解する余裕はまるでなかったらしい。新体詩に近づいたとはいえ、それは俗世間を忘れ、自分が上りつめた楼上で月を眺めて杯を重ねるといった星菫派の手すさびにすぎなかった。柳田自身も後年この時期の自分を全面否定している。「田舎者」と柳田が言うときそれは、自らとともに、柳田が組織して新たなピラミッドを築くための礎石になる「田舎」の官公立小学校の教師を指すものであったことは疑いを容れない。柳田は雑誌『島』を作るころから、そういった「田舎者」と共同戦線を張って江戸前の街頭のアカデミーの士たちの殲滅作戦を図って、ほぼ成功したのである。

かなり挑発的な言いようだが、著者は柳田民俗学を一種のルサンチマンの表現として位置づけており、この視点は従来の柳田像を大きく覆すもので、今後の展開が待たれる。

本書は『「挫折」の昭和史』にはじまる三部作をつらぬく官学対在野という対立軸の総決算だが、魯庵という本書のテーマからいえば小林秀雄批判もほしかったと思う。小林の求道的精神と魯庵の遊歩的知の対比は、官学と在野の対立軸に新たな視点をくわえてくれるだろう。

-

野坂昭如 『好色の魂』 新潮文庫

-

昭和初年のエロ・グロ・ナンセンス時代を駆けぬけた梅原北明を主人公とする小説である。梅原は敗戦の翌年、発疹チフスで亡くなっているが、死の床から過去を回想するという体裁をとっている。1968年の作品で、存命の関係者をはばかってか梅原北明が貝原北辰、今東光が紺統光達、曾我廼家五九郎が曾我廼家五九童、サトウ・ハチローがカトウ・ハチローのように少しづつ名前を変えている。

梅原が春本出版に残した輝かしい業績(といっていいだろう)は『「挫折」の昭和史』に述べられている通りだが、本書は小説だけに台所事情にも筆がおよんでいて、派手な活動の内実が破れかぶれの自転車操業だったことを描きだしている。梅原は80年前の村西とおるのような人だったのである。

梅原が村西とおると違うのは集書の情熱をもっていたことだ。エロの面では世に埋もれた春本の傑作を豪華本で後世に残したが、グロの面では明治以来の新聞を借家四軒がいっぱいになるほど集め、学生アルバイトを動員して猟奇事件の一大データベースを構築した。

いくら儲けても資料蒐集につぎこんだので財産を残せなかったが、国家社会主義の台頭で春本出版がいけなくなると、資料整理の手腕を見こまれ靖国神社の社史編纂責任者に抜擢される。万事塞翁が馬である。

梅原は「明治以後の春本の代表作を、自分が完成させよう。あの多くの春本がそうであるように、作者の名前は忘れられても、人間から人間へ必ずうけ渡される春本を書き上げよう

」と念じて、「肌あかり」という作品にとりかかるが、その取材のために老人と生娘の閨房を覗く場面は本書の白眉である。

……老人は実の娘でもあるかのようにいたわり深く、娘はまた親にたよる如くまかせきって、苦痛のさけびもまじりはしたが、すぐに糸を果てしなくときほぐすような、嫋々たる嗚咽にかわり、まさに巫山の雲雨ただならぬ風情、冬のつるべおとしに陽の光うすれ、ほのぐらい安宿の、きしみもまじる中にあって、娘はふと声をとめ、それは線香花火の、ぐらぐらとふるえつつ、めくるめく発散を待つ、異常に密度の高いしずもり、老人はその間合いをはかる如く、一進一退していたが、しばし後、けだものの叫びに似た悲鳴がもれ、なすがままだった娘の体に、ものの怪のり移ったか、力を入れて自らの枕をにぎりしめ、老人しかし依然としてゆるやかなうごき、気づくとすでに室内は闇に近く、ただ二つの白い体だけがからみあったままほのあかるく浮かび、北辰は「肌あかりだ、むつみあう二人の生命の灯、肌あかり」この世とも思えぬ眼前の、美しい営みに心うばわれ、ひょっとすると覚めて後の夢のように忘れるのではないか、心配になって「肌あかり、肌あかり」とくりかえし、春本第一作の題名の心づもり。(『好色の魂』)

「肌あかり」は残っているのだろうか。GoogleやInfoSeekで探しても見つからなかったから、野坂が作りあげた架空の作品かもしれないが(文体が野坂的である)、実在するなら読んでみたいものだ。

-

中村正三郎 『ウィルス伝染るんです』 廣済堂

-

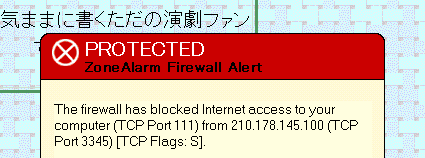

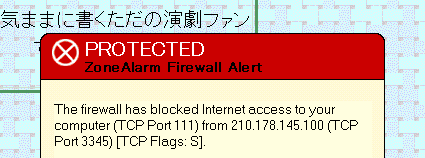

ADSLが回通して一ヶ月ちょっとたつが、よく言われるように頻繁に攻撃がある。攻撃があるとファイアーウォールが右のような警告を出してくれるが、玄関をノックするような攻撃が日に一、二回。ノックもせずに、いきなりピッキングをはじめるような攻撃が二日に一回くらい。あらためてネットは油断がならないと思った。

本書はセキュリティ問題を中心に、コンピュータ&インターネットの世界は一般社会同様、危険もあればダーティな部分もあると警鐘を鳴らしていて、ADSLが急速に普及しようとしている現在、まことにタイムリーな出版といえる。

文系人間の間にも常時接続をすると攻撃を受けるとか、マイクロソフトが悪どいことをやっているという説は知られているが、初心者段階で足踏みしているわたしから見てもかなり誤解がまざっている。

最近、耳にした中では、「マイクロソフトの技術力からすれば、Windowsを安定させるのは簡単だが、サポートで儲けるために、わざと不安定にしている」

という噂がある。ここでいうWindowsは個人向けのWindows9x系だからサポートで儲けるなんてできないし、故意に不安定なOSを作っているというのも買いかぶりだろう。「ホームページを公開していなければ、常時接続でも攻撃を受けることはない」

という都市伝説は複数の人から聞いたから、相当広まっているのかもしれない。

本書はコンピュータ&インターネットの暗黒面について、すこぶるわかりやすく解説していて、上記のような誤解を正すには最適の本である。わかっているつもりの人も、確認のために読んだ方がいい。

一般向けの本の中にはいたずらに危機感をあおりたてるだけのものが少くないが、本書は危険性の実体を平明に解説していて、必要以上の恐怖心をもたせることはない。マイクロソフトの傍若無人ぶりを批判する一方、独占的な立場にたったら、どの会社も似たようなことをやるだろうという醒めた眼もある。

「無知は罪」とはっきり述べる著者の姿勢に反発を感じる向きがあるかもしれないが、インターネットのような双方向的なシステムでは的確な警告である。無防備なままネットの海に飛び込むのはあまりに危うい。本書は最初の「ライフジャケット」として、すべての初心者に薦めたい。

-

江戸川乱歩 『鏡地獄』 角川ホラー文庫

-

表題作の他に「人間椅子」「人でなしの恋」「芋虫」「白昼夢」「踊る一寸法師」「パノラマ島奇談」「陰獣」をおさめる。乱歩の中でも特に倒錯趣味の作品を集めていて、変態小説集といった方がいいかもしれない。

中学・高校の頃に読んだ作品ばかりで、途中で結末を思いだしたが、わかっていても最後まで読まずにはいられなかった。今読むと、無理筋のバカバカしいトリックばかりだが、それも御愛敬。梅原北明を描いた小説を読んだ直後なので、暗黙の背景がわかり、余計おもしろいということもある。

もし万一、乱歩を読んでいない人がいたら、本書からはいることをお勧めする。

-

江戸川乱歩 『屋根裏の散歩者』 角川ホラー文庫

-

表題作の他に「押絵と旅する男」「人間豹」「恐ろしき錯誤」をおさめる。

「屋根裏の散歩者」は言わずとしれた乱歩の代表作だが、今読むと、一首のゲーム小説だと思った。

「押絵と旅する男」は傑作で、20世紀に日本語で書かれた短編小説を10篇選ぶとしたら、ぜひ入れたい。十二階、浅草寺の見世物とくれば、山口昌男の『「挫折」の昭和史』、『「敗者」の精神史』であるが、乱歩は出てこなかった。有名すぎるのでとりあげるまでもなかったということか。

「人間豹」は「黒蜥蜴」と同じ1934年発表の明智小五郎ものだが、ミステリーではない。猛獣と怪人と半裸の美女が三つ巴で転ろげまわったり、観客全員がピエロのお面をかぶったレビューショーを背景に殺人事件が起こったりする。結末も派手でサーカスの猛獣ショーで明智夫人の文代が危機一髪。

「恐ろしき錯誤」は初期の作で、生硬だが熱気はある。

-

江戸川乱歩 『孤島の鬼』 角川ホラー文庫

-

『孤島の鬼』は一部で乱歩の最高傑作と評価の高い長編である。はじめて読んだが、これはすごい。最初の密室殺人のトリックは御都合主義的で感心しないものの、エロ・グロ・ナンセンスをはるかに越えたまがまがしい世界に突入していき、御都合主義と見えたものが必然に転化する。

どのくらいまがまがしいかというと、ドノソの『夜のみだらな鳥』に匹敵するか、ひょっとしたらしのいでいる。1929年の作だから、乱歩は『夜のみだらな鳥』の30年以上前に、この恐るべき小説を書いていたことになる。

やはり評価の高い「湖畔亭殺人事件」が併録されているが、こちらはひねりすぎていて、感心しなかった。

-

尾崎紅葉 『金色夜叉』 新潮文庫

-

有名なわりに読まれていない作品である。わたしは舞台版も映画版も見たことはなく、小説もはじめて読んだが、存外におもしろくて一気に読みきった。近代小説誕生前夜の作であるから、書き割り芝居のようなところがあり、人物の出し入れなどぎこちない点が目につくが、それでも引きこまれた。

貫一がお宮にふられて高利貸しになる話だぐらいは知っていたが、その後がおもしろい。美人高利貸しが寛一に惚れてストーカーのようにつきまとい、四年ぶりに再会したお宮も貫一恋しさにストーカーになり、二人のストーカー女が貫一の目の前で激突するのだ。はらはらしながらページを繰ると、貫一は温泉で同宿となった見も知らぬ男女の心中を思いとどまらせ、大金を援助するところでぶつりと終わる。肩すかしをくった気分である。

未完で終わったのは紅葉が急逝したからだが、お宮に対する恨みを捨てた寛一が、あこぎに稼いだ金で心中者を助けるという筋立は最初の構想通りだという。寛一をめぐって、二人の女がストーカー対決をするくだりは物語が暴走したということか。

物語が暴走しなければ、最初の構想通りこぢんまりとまとまったろうが、暴走したから傑作になったのだ。

紅葉は、冷酷な高利貸しを氷菓子にひっかけて「アイス」と呼んでいたが、この小説では高利貸しに対する罵詈雑言がつづき、金融業に対して「ベニスの商人」なみに容赦がない。『孤島の鬼』もそうだが、今時、こんな小説は発表できないだろう。